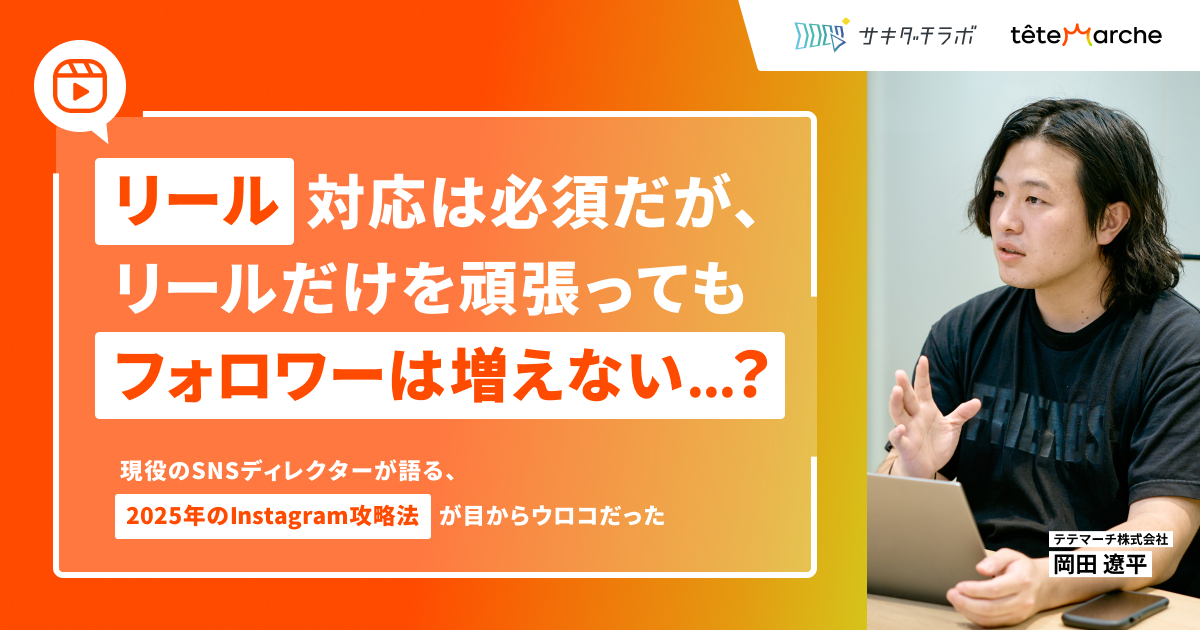

「リール対応は必須だが、リールだけを頑張ってもフォロワーは増えない」…? 現役のSNSディレクターが語る、2025年のInstagram攻略法が目からウロコだった

Date : 2025/04/10

本記事は、前編「リールの90%は再生回数が45,137未満 Instagramショート動画の流行と現状をビッグデータで分析してみた」の続きです。先に前編をお読みください。

テテマーチの調査研究機関である「サキダチラボ」がお送りする、ビッグデータから見えてきた2025年のInstagram・リールの最新トレンド。

後編となる本記事では、テテマーチの現役SNSディレクターである岡田さんに、リールの話題を中心にInstagramマーケティングの現在地点についてお聞きしてみました。

現役のSNSディレクターだからこその、現場の空気感に裏打ちされた発言に、何度も目からウロコが落ちる思いでした。

「リールに取り組みたいけど予算がない」「リールに取り組んでいるがなかなか成果が出ない」という方に、ぜひ読んでほしい内容です。

話し手

岡田遼平(カスタマーサクセス部)

中小企業のSNS運用支援会社を経て、3年前テテマーチにジョイン。InstagramとTikTokをメインにアカウントコンサルティングから運用支援までを担当。アパレルスタッフ、お菓子メーカー、自動車メーカー、EC、健康食品、通信会社、金融などの大手企業のSNS運用支援に携わる。現在、SNSディレクターとカスタマーサクセスを兼任している。

清水 優志(サキダチラボ)

テテマーチの調査研究機関「サキダチラボ」(未来創造本部)所属のデータアナリスト。SINISが保有するデータの分析業務を担当。社内外のプロジェクトメンバーと連携し、SNSの最新動向やアルゴリズムを研究している。

目次

短期的にアカウントを成長させたい場合、リールはほぼ必須

【清水】

まず、前編のデータを見ていただき、率直にどう思われましたか?

【岡田】

違和感はなかったですね。普段、SNSディレクターとしてお仕事させていただいているなかで感じているInstagramの実情がきれいに反映されていると思いました。

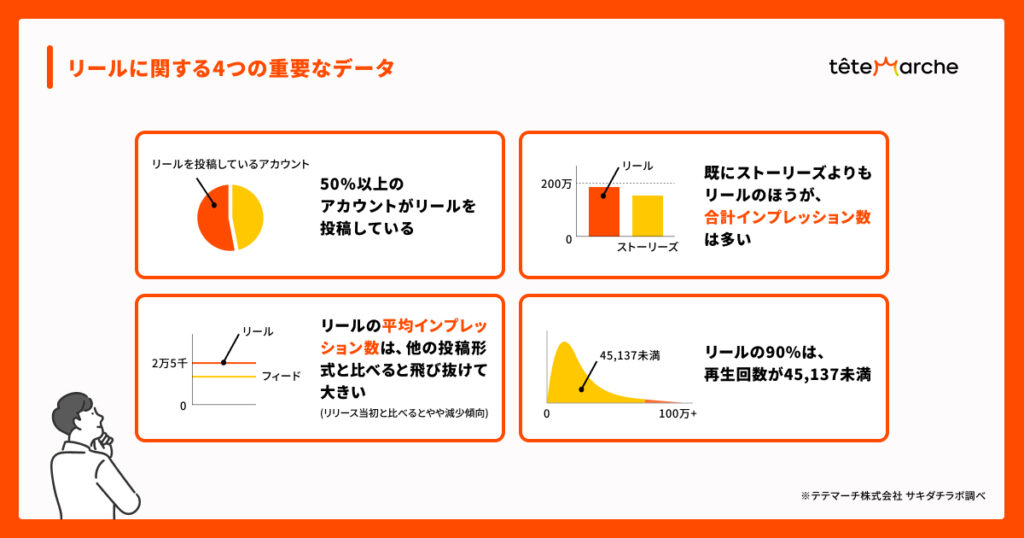

特に重要なデータは以下の4つではないでしょうか。

- 50%以上のアカウントがリールを投稿している

- 既にストーリーズよりもリールのほうが合計インプレッション数は多い(リールのほうがストーリーズよりも多くの表示機会がある)

- リールの平均インプレッション数は(リリース当初と比べるとやや減少傾向ではあるものの)他の投稿形式と比べると飛び抜けて大きい

- リールの90%は再生回数が45,137未満

【清水】

それでは、各データについて簡単に触れていきましょうか。

まず最初の「50%以上のアカウントがリールを投稿している」という事実について、いかがでしょう?

【岡田】

これくらいだろうなと思いますし、今後はもっと多くなっていくだろうな、とも思います。

というのも、今のInstagramにおいて、リールを使わずにフォロワー数を増やすのは非常に難しいからです。

仮にリールを投稿しない場合、Instagramのアカウント運用でフォロワーを増やすための方法は、基本的には以下2つしかありません。

① フォロワー獲得を目的としたInstagram広告を運用する

② フィード投稿とストーリーズ投稿を駆使してフォロワーのエンゲージメント率を高め、フィード投稿を発見タブに載せる

①にはお金が、②には(エンゲージメント率を高めるまでの)時間が必要なので、いずれもリソースが潤沢な企業でないと選択肢に挙げづらいと思います。

しかも、特にフォロワー数が少ないアカウントのフィード投稿は、以前よりもずっと発見タブに載りづらくなっているため、②に時間をかけても成果が出ないリスクもあります。

結果的に「リールを選ばざるをえない」という状況のアカウントは多いはずです。

つまり、これから短期間(おおよそ 〜1年以内)でアカウントを成長させていこう、というフェーズであれば、リールはほとんど必須だと言えます。

リールに取り組むアカウントはまだまだ増えていくと思いますね。

【清水】

リールは2020年8月にリリースされた機能ですが、リールが驚くほど多くのユーザーに視聴されているからこそ、Instagramもリールの機能開発に力を入れますし、機能が充実すればさらに多くのユーザーがリールを視聴することになる… そんなループに入っています。

「既にストーリーズよりもリールのほうが合計インプレッション数は多い(リールのほうがストーリーズよりも多くの表示機会がある)」というデータも、この状況を裏付けています。

要するに、リールを見ている人は、この数年で爆発的に増えているし、今後も増えていくだろう、ということですね。

「うちも成果が出るだろう」で安易にリールに手を出すべきではない

【岡田】

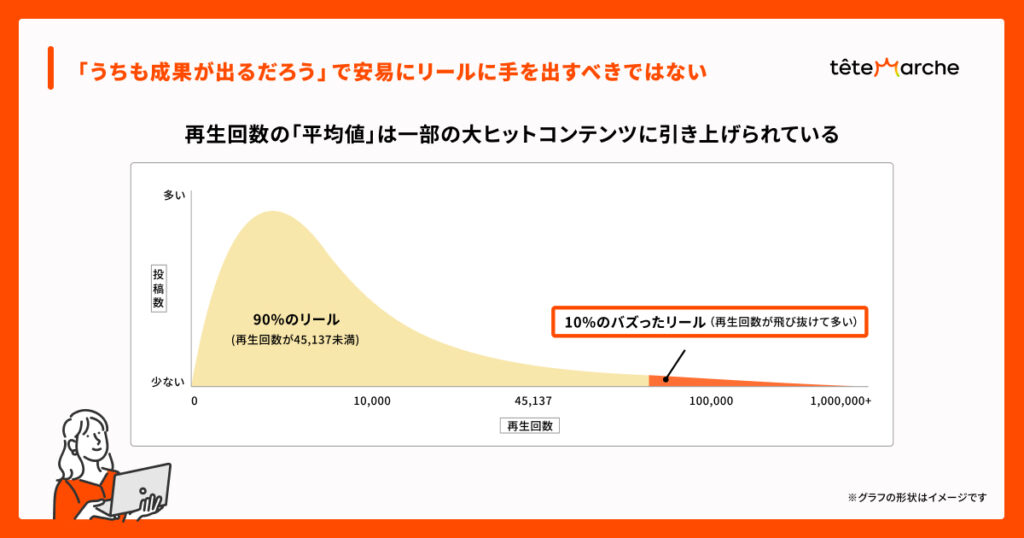

データを見ていて、「リールの平均インプレッション数は(リリース当初と比べるとやや減少傾向ではあるものの)他の投稿形式と比べると飛び抜けて大きい」と「リールの90%は再生回数が45,137未満」の2つは、一見すると矛盾しているように感じましたが、どういうことでしょうか?

【清水】

インプレッション数(再生回数)が多いのか少ないのか、どっちなんだ?ということですよね。

まず前提として、フィードやストーリーズよりもインプレッション数が大きくなりやすいというのは、リールの基本的な特徴だと思います。

しかしそのうえで、ほとんどのリールの再生回数は伸び悩んでいます。

リールのアルゴリズムは人気のあるコンテンツほどよく表示される、というものですよね。これは裏を返すと、人気のないコンテンツはほとんど表示されないまま消えていく、ということでもあります。

つまり、一部の大人気コンテンツは再生回数が爆発的に伸びるものの、それ以外の大多数のコンテンツはあまり再生されません。

ここでやっかいなのが「平均値」という指標です。

実は平均値には、データの一部に大きな数値が含まれている場合に、実態以上に大きな値を取っているように見える、という性質があります。

つまり、一部の大人気コンテンツの再生回数が多すぎるがゆえに、リールの再生回数の平均値は実態(実際の期待値)以上に大きく見えてしまうんですね。

リールで大成功するアカウントを見て、安易に「うちでも同じような成果が出るだろう」と軽い気持ちで手を出すのは危険だということです。大成功の裏には、想像以上にたくさんの失敗があるわけです。

【岡田】

よくわかります。

「外注コストが高いなら、内製化すればいいじゃないか」ということで、インハウスで企画・制作の体制をつくるケースもあるでしょうが、よっぽど優れたコンテンツ制作チームを組成できない限りは、成果を出すのはやはり難しいと思います。」

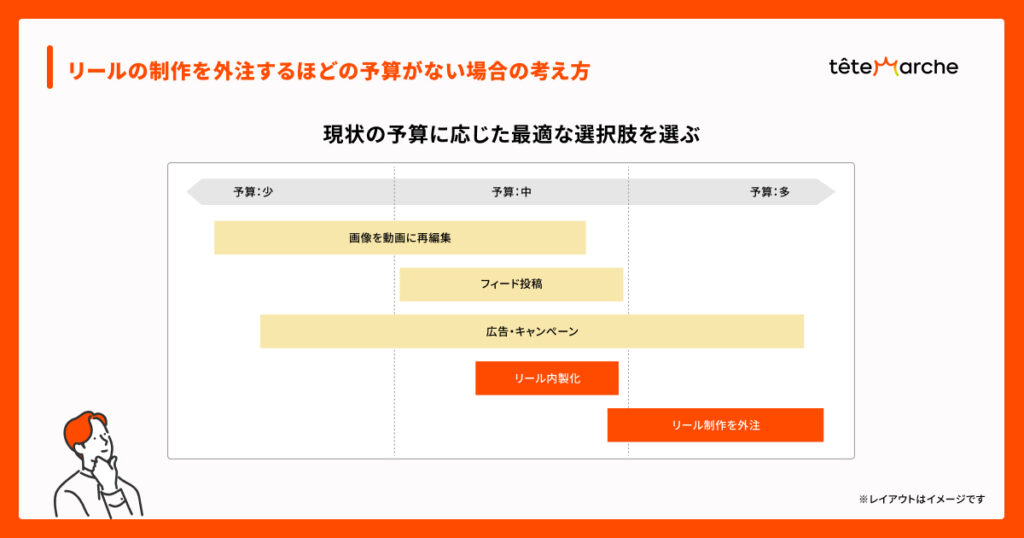

リールの制作を外注するほどの予算がない場合の考え方

【清水】

リールという配信面は非常に魅力的である一方で、やれば成果につながるというわけではないんですね。

かといって、動画コンテンツの制作コストも制作難易度も、まだまだ高止まりしています。テテマーチでも、リールをご支援したくても「予算の関係で難しい」というケースがあるとも聞きました。

そのような予算の限られた支援先様に対しては、岡田さんはどのような提案をしているんですか?

【岡田】

フィード投稿を発見タブに載せるのが難しくなったとは言いましたが、絶対に無理というわけではありません。コンテンツの品質や、Instagramマーケティング上の工夫次第では、発見タブへの掲載を狙うこともできます。

なので、場合によってはInstagram広告(ポストアド)やキャンペーンも組み合わせながら、フィード投稿を軸にした提案をすることもあります。

また、どうしてもリールに取り組みたいものの、オリジナルコンテンツの制作費用が捻出できない場合には、フィードやストーリーズ用に作った画像などを動画に再編集して投稿するのも有効でしょう。

オリジナルに比べればもちろん再生回数は伸びづらいものの、確実にフォロワー以外のユーザーにリーチできます。そこでよくエンゲージメントされれば、バズることも期待できます。

また、ご支援先の体制によっては内製化(インハウス化)の支援をさせていただくこともあります。

特にリールは企画・制作・運用の難易度が高く、自社だけで内製化しようとすると上手くいかないことが多いので、コンサルや内製化支援のサービスをご検討いただくのがおすすめです。

テテマーチでは、企画フレームワークの導入、制作フローの整備、動画撮影・編集のノウハウ共有、仮説検証や分析に関するレクチャーなど、ご要望に応じたパッケージを組んでいます。

▼テテマーチが内製化支援をさせていただいたアカウント事例

ボコとデコ | 正直な、青汁です。

https://www.instagram.com/boco_to_deco/

【清水】

なるほど。ひとくちに「リールに取り組むべき」といっても、様々な選択肢があるんですね。

リールだけを頑張っていても、フォロワーは増えない?!

【清水】

ここまでリールの有効性を深堀りしてきましたが、今のInstagramマーケティングで、リール以外にもおさえておくべきポイントはありますか?

【岡田】

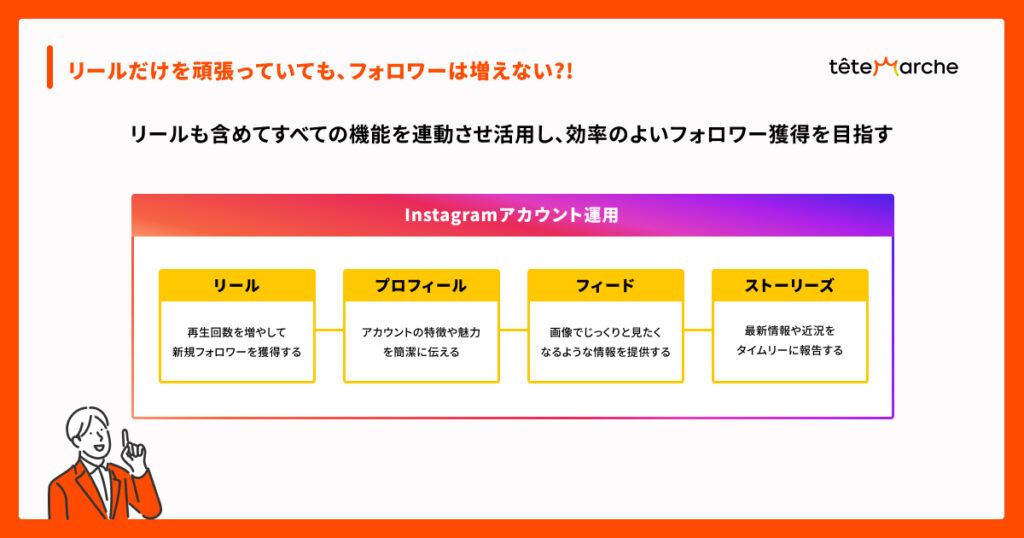

とても重要なのは、リールだけを頑張っていてもフォロワーは増えないことです。

これは意外に聞こえるかもしれませんが、ユーザー目線で考えれば当然のことで、リールばかり投稿しているアカウントは、興味は惹かれるものの、「ずっと見たい」「フォローしたい」かは別の話なんです。

なので、いいリールを投稿することに加え、「そのリールを見たユーザーがアカウントをフォローしたくなるようなプロフィールやフィード投稿、ストーリーズ投稿を用意しておく」ことも、同様に必要です。

Instagramのアルゴリズム上も、リールだけに注力しているアカウントよりも、それ以外も含めたすべての機能をできるだけ活用しているアカウントのほうがおすすめされやすいようです。

【清水】

確かに、最終的にフォローするかどうかを決めるときは、リールよりもプロフィールやフィード投稿に含まれる情報を参考にして決めている気がしますね。

また、ショート動画で見たい情報がある一方で、フィードやストーリーズで見たい情報というのも、それはそれでありますよね。どちらがよい、ではなく、役割分担だなと。

コンテンツの魅力はあくまでもアカウントの魅力の一要素でしかないと思うので、コンテンツを充実させながらも、アカウントとしてどのような状態を目指すのかもセットで考えるべきだと感じました。

【岡田】

Instagramはもともと、個人同士のコミュニケーションプラットフォームとして作られた場所なので、個人アカウントのほうがエンゲージメントが獲得しやすく有利です。

企業アカウントがそのような個人と競うにあたり、同じ戦略・戦術では勝ち目がありません。必ず、企業アカウントならではの勝ち筋を見出さなければならないんですね。

そのような状況も踏まえ、テテマーチでは、以前にも増して「量より質」のご支援が多くなっています。

しっかり企画を立て、良いものを作りきり、広告やキャンペーンも含めた施策でしっかり届ける。当たり前のことを徹底できて初めて、企業アカウント運用で成果が出ます。

テテマーチといえば「面白い企画」「奇抜なアイデア」というイメージが根強い方もいらっしゃるかもしれませんが、どのご支援事例も、根っこのところは極めてロジカルにつくられていることが多いです。

【清水】

SNSマーケティングに関わっていると、ついつい目先のハックやテクニックに踊らされがちですが、本質的には ”コミュニケーション” のための媒体だということを忘れないようにしたいですね。

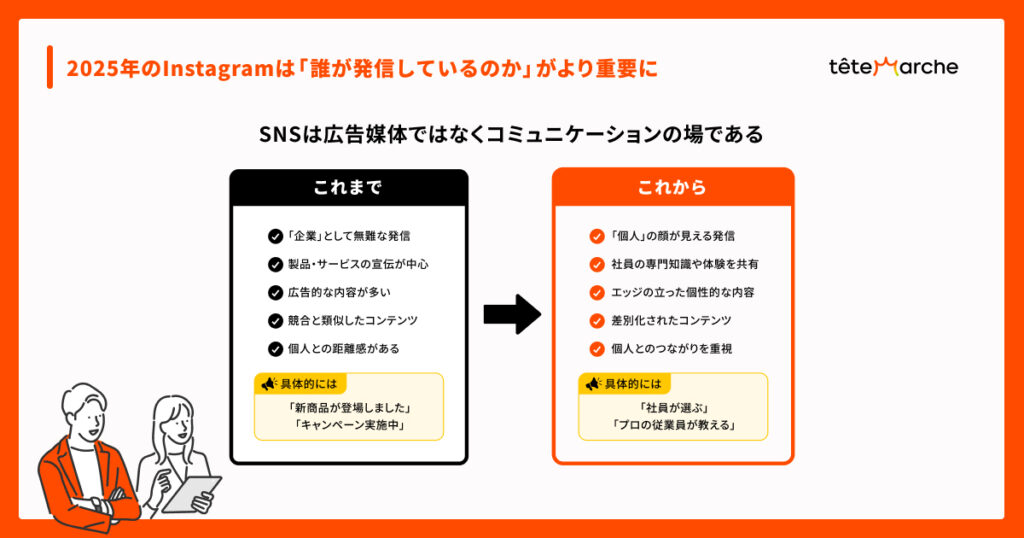

2025年のInstagramは「誰が発信しているのか」がより重要に

【清水】

最後に。岡田さんは、2025年以降のInstagramはどのように変化を遂げていくと思われますか?

【岡田】

いちディレクターとしての個人的な意見ですが、これまで以上に「誰が発信しているのか」の重要性が増していくと思います。

先ほども言ったように、Instagramはもともと、個人同士のコミュニケーションの場です。

なので、例えば企業アカウントでも「社員が選ぶ」「プロの従業員が教える」といった切り口で、個人が持っている知識や情報をアカウント運用に取り込んでいったほうが、場に適した発信になります。

また、「企業」としての発信だと無難な内容に落ち着きがちですが、組織内でもエッジの立った個人を前面に出せば、差別化されたコンテンツが作り出せます。

生活者がマーケティングや広告についての知識をつけ、押し売りの広告に嫌悪感を抱く機会も増えている現代では、実質的には広告と変わらないようなアカウント運用をしていてはだめです。

これまでも、これからも、「SNSは広告媒体ではなくコミュニケーションの場である」と理解したうえで、「誰」として発信するか?に意識的になることが大切です。