大事なのは「バズ」ではなく「準備力」Mimi Beauty流「SNS売れ」の秘訣

Date : 2025/05/22

SNSマーケティングの現場では、「バズらせたい」という声をよく耳にします。しかし、その「バズ」が一過性の盛り上がりに過ぎず、ビジネス成果につながらないケースも少なくありません。さらに、情報の広がり方によっては、予期せぬネガティブな反応を招くリスクも潜んでいます。

単なる話題化だけでなく、販促につながる再現性の高い成果を生み出すためには何が求められるのでしょうか。

今回は、美容好きから多くの支持を得るSNS美容メディア「Mimi Beauty」を統括する傍ら、数多くの美容商材マーケティング支援を手掛ける中谷友里さんにお話を伺いました。

目次

意図して「バズ」を生むのは難しい?SNSを取り巻く現実

三島:

SNSマーケティングでは当たり前に使われる「バズ」ですが、実際には基準が曖昧で、解釈に余白のある言葉だと思います。美容業界において、中谷さんは「バズ」という言葉をどのように捉えていますか?

中谷:

今は減りつつありますが、「バズらせたい」というお客様からの要望は依然多いです。しかし、マーケティングの全体像が見えていないほど、この言葉を多用してしまいがちだと感じます。それくらい、「バズ」そのものへの誤解が多い印象です。

以前なら、コンテンツをバズらせることで認知獲得や売上向上など、一定数の成果につなげることができました。しかし、毎日SNS上に大量のコンテンツが生まれるようになった現在、狙ってバズを生むのは難しくなったと感じています。

三島:

お客様によっても、バズに対する認識が異なるので、そこを紐解くのも大変ですよね。

中谷:

そうですね。私たちは、定期的にバズった化粧品を20ブランドほどピックアップして、インプレッションやエンゲージメントといった指標の傾向を分析しています。そこで実感するのは、小さなバズの数が圧倒的に増えているということです。

その結果、コンテンツ全体の総リーチ数が膨大なものとなり、意図してバズを生み出そうとしても、他のコンテンツに埋もれてしまい、期待する成果を上げることが難しくなっています。

実績のあるインフルエンサーでも、「PR案件をバズらせるのは難しい」と話すほどです。TikTokインフルエンサーへの依頼料も上がっていますし、予算面でのハードルも日に日に高まっています。プラットフォームも増えている中、どのSNSを優先して取り組むべきかの判断も難しい時代になってきたな、という印象です。

だからこそ、バズを仕掛けていくことは大事ですが、それをゴールにするのは危険かなと。さまざまな企画や施策を行った先で、自然とバズが生まれることを目指すのが大事だと思います。

三島:

「何を目的にバズを狙っているのか」という問いを立てることが重要ですね。

バズが裏目に出ることも。ステマ疑惑とファン不在のリスク

中谷:

多くの企業は、コンテンツをバズらせることで購買への貢献を期待していると思います。しかし最近、バズが必ずしもポジティブな結果に結びつかず、ネガティブに働くことも増えてきました。

三島:

バズが裏目に出るということですか?

中谷:

とある化粧品メーカーの話ですが、商品に関するポジティブな口コミがSNS上で自然発生的に複数投稿され、そのうちのいくつかがバズったそうです。ところが、それによってSNSユーザーからは「このブランドは急に話題になったけれど、ステマ(ステルスマーケティング)ではないか」といった声が囁かれるようになりました。

実は、そのメーカーは前年からSNSの施策を縮小していました。SNSでの発信を減らした分、好意的な声の受け皿がなくなり、突然現れたバズが不自然な印象を与え、ブランドの評価をかえって損ねてしまったのです。

三島:

それはちょっと、不本意ですね…。

中谷:

SNS上で定期的に発話が生まれる状態を作り、ブランドを支持してくれるファンを味方につけておかないと、こうした炎上に対処できません。化粧品業界に限らず、多くの企業ではプロモーション期間中だけ積極的にSNSを活用することもあるかと思います。この事例は、普段からのSNS活動がいかに大切であるか、実感させられる事例ですよね。

三島:

ちなみにファン化という観点では、現在の美容業界が直面している課題のひとつに、「おさんぽ界隈」との向き合い方があると思います。中谷さんは、この状況をどのようにお考えですか?

中谷:

「おさんぽ界隈」は最近聞くようになってきましたね。懸賞アカウントと同じような意味合いを持ちますが、おさんぽ界隈と総称される人々の多くは、化粧品のサンプルを求めて“お散歩”し、毎週さまざまなブランドのサンプルを試しています。

三島:

ピールオフ広告(ポスターや壁面などに貼られたノベルティやサンプルを、通行人が自由にはがして持ち帰れる広告)でも、おさんぽ界隈は問題視されていますよね。SNSでバズって情報が広がった瞬間、おさんぽ界隈にすべて持っていかれてしまうことも珍しくないそうです。

あまりに人が集まってしまうため、サンプルの取り合いなどの対立も生まれているとか…。安全への配慮から、警備員を配置するというルールまで必要になってきています。

中谷:

POPUPもピールオフ広告も、「新しい商品との出会いから購買につなげる」というのが本来の目的です。そのメリットを最大限に活かすためには、イベントや広告とは別の場所で消費者の生活にブランドを浸透させていく施策が必要だと思います。

今後SNSで求められるのは「コンテンツ力」より「準備力」

三島:

先ほど、バズがむしろ裏目に出るリスクもあるというお話がありましたが、そうした事態を防ぎつつ、着実に成果を上げるために必要なことは何だと思いますか?

中谷:

いろんな仕掛けがあった先に、自然なバズが生まれることを目指すのが大事で、そのために必要なのは「準備力」だと考えています。

例えば、ユーザー参加型の商品企画や座談会などを実施して、ブランドを支持してくれるファンとの関係を築き、小さな集団でもいいので味方を作ること。短期的な成果は得られにくいですが、こうした取り組みで成功したブランドが徐々に増えています。

三島:

準備の大切さや、ファンとの絆を深める重要性についてはとても理解できます。一方で、準備の方向性を間違えた結果、失敗してしまったというケースも耳にします。

中谷:

美容業界でも、そうした事例をよく見かけます。特に多いのは、ハッシュタグでプロモーションしているケースです。

実際、一般消費者が日常生活においてハッシュタグで検索することってあまりないじゃないですか。こうした企業側と一般消費者とのズレが、プロモーションの失敗につながってしまうのですよね。

それと、キャッチコピーで損をしている事例もあります。美容業界におけるキャッチコピーは、とにかく使いたくなるような言葉であることが重要です。例えば、花王さんの「アクアリッチ 水肌記憶UV」はとても秀逸だなと思います。商品名とは別に愛称があると、ユーザーもSNSで投稿しやすい。逆に、「〇〇する美容液」「〇〇しないリップ」はどうしても書きにくかったりしますよね。

三島:

Yunth(ユンス)さんの「生VC美白美容液」の「使用期限30秒の生ビタミンC」というキャッチコピーも素晴らしいと思います。やはりキャッチーなコピーって、UGCにもつながりやすいですよね。

そういった意味では、商品発表会やセミナー、オリエンテーションなどで商品について理解してもらう機会は重要ですね。

中谷:

そうですね。それとインフルエンサーとの関係構築も「準備」のひとつだと思います。

美容業界とインフルエンサーの関係も、ここ数年で大きく変わりました。以前のように、パンチが効いたインフルエンサーを起用するといったこともほとんど見られなくなりました。

むしろ、その商品を自分たちが宣伝したときの反響をしっかり考える方が増えましたね。そこで必要となるのが、「なぜあなたに依頼したいのか」「この商品のどのような点があなたのフォロワーにも響くのか」といった起用の理由を準備することです。そうすることで、PRだけでなく、その商品を自発的に取り上げてもらえることにもつながります。

三島:

プロダクトの魅力やコンテンツの力はもちろん重要ですが、それ以上に「準備力」が今後のSNSにおいて大きな鍵を握りそうですね。

X×リアルが鍵?プラットフォーム横断とファン化の仕掛け

三島:

予算が限られ、昔のような大きいバズも起こしにくい中、商品を話題化させるためにどのようなプランニングをしていますか?

中谷:

美容で言うと、最初の集団形成を作っていくSNS媒体は依然としてXが多いです。アーリーアダプターの量とその熱量は、Xが一番だと思います。ただ、最近はSNSプラットフォームを横断した見せ方を意識することが増えました。

具体的には、Xで“動画”の投稿に力を入れたり、TikTokに“静止画”を投稿したりという感じです。特にXのスクリーンショットは、TikTokでバズりやすい。あんなに一生懸命動画を制作したのに、スクショ2枚の投稿に負けるのか…と、ちょっとガッカリしますけどね(笑)。

三島:

スクリーンショットは事前に仕込めるコンテンツではないものの、ぜひ積極的に活用したいですね。

中谷:

あと、リアルでの取り組みも増やしていて、早い段階での「X × リアル」のかけ算の仕組みはとても大切にしています。これもファン作りにつながる話で、ブランドのファンとは定期的に接点を持つようにしています。

リアルをうまく活用するという点で参考にしたいのは、韓国のブランドですね。韓国はもともとポップアップ文化が根付いていて、韓国のトレンド発信地・聖水(ソンス)では頻繁にポップアップが行われています。女の子の間でも、日本でいうカフェに行くのと同じ感覚でポップアップストアへ行く文化が定着しているのです。

三島:

日本では、まだまだ日常化していないですよね。

中谷:

日本におけるポップアップの文化を変えていくことで、消費者とビューティー領域の距離がグッと近くなると思っています。

ただ、リアルの接点はポップアップに限らず、ユーザー参加型の商品企画や座談会など、何でもいいと思います。SNSをはじめとするオンラインとリアルでは、体験の密度がまるで違うからこそ、この二つをうまくかけ合わせてサイクルを回していく取り組みが、今後ますます重要になっていくと感じます。

三島:

リアルの体験を起点にファン化を促進し、それをSNSで増幅させるというサイクルですね。

中谷:

私たちも、リアルイベントを定期的に開催しています。イベントでは、ステージイベントやブースのほかに、50名ほどが入れるスペースで実施する「ミニセミナー」という企画を実施しています。

SNS上の口コミや、その後の購買につながりやすいのは、このミニセミナーです。ステージイベントはブランドの世界観に対する憧れを醸成でき、ブースは「ブランドを好きになった」という声が得られやすいです。

SNSで発信し、リアルな場での出会いを作り、SNSでさらに盛り上げる。このように、リアルイベント前のSNS対策や、その後の受け皿としてのSNS活用などの手法は、まだまだ研究しがいがあると思います。

ライブコマース、メガ割、次世代SNS。美容業界の今後は?

三島:

ここからは、美容業界の今後の可能性について、いくつかの観点から中谷さんのご意見を伺えればと思います。まずは、ライブコマースの将来性について、どのようにお考えですか?

中谷:

積極的にライブコマースを実施している企業もありますが、以前に比べるとあまり活用事例は聞かなくなりました。

ライブ配信で重要なのは「誰が配信するか」です。「この人の話が聞きたい」「この人のメイクが見たい」と思わせるような土壌を作ることができればいいのですが、それを実現できるほどの体力を持つ会社は少ないのが現状です。逆に言えば、土壌を作って「買い物のためにライブを観る」という文化を形成できれば、可能性はあるかもしれません。

三島:

なるほど。その点については、今年日本でもローンチ予定のTikTok内ショッピング機能「TikTok Shop」がどのように浸透していくかにも注目ですね。

では、購買行動についてはどうでしょうか?例えば、美容系ショッピングサイト「Qoo10」で年4回開催される「メガ割」セールは、美容業界にとって重要なビジネスチャンスですよね。

中谷:

それでいうと面白いデータがあります。美容領域において、消費者は「美容オタク」「ミーハー層」「マス層」に大きく分類できます。このうち、美容オタクは、近年メガ割で買い物をしなくなっているのです。

今もメガ割の売上は、過去最高を更新し続けています。しかし、SNSではメガ割に関する投稿数は減ってきています。なぜかというと、マス層が大量に参入しているからです。美容オタクたちはむしろ、日常的にバラエティショップで購入したり、韓国に直接行って韓国コスメを買ったり、手に入れるのが難しい限定アイテムを熱心に探して買ったりしています。昔のように「ときめきを買っている」という感覚から、「生活必需品を買っている」という感覚に変わってきたと言えます。

この傾向は、今後Amazonでも見られると思います。

三島:

Amazonでコスメが売れるのですか?

中谷:

基本的にマス層は、同じ商品を繰り返しチョイスする傾向があります。しかもAmazonで売っている美容アイテムは意外と安く、常に20%オフとかで購入できる商品もあるんですよ。

三島:

ある程度認知が広まり、キャズムを超えたブランドは、むしろAmazonに出品することでLTVを高められるかもしれませんね。

新しいSNSプラットフォームの可能性についてもお聞かせください。

中谷:

中国のSNS「RED(小紅書)」は、すでに私たちも運用していますし、これからさらに伸びると思います。実際、REDを通じて情報収集しているミーハー層は一定数存在しますし、彼女たちにアピールできるという点で、REDの価値は高いですね。

三島:

中国進出を考えているわけではない企業も、日本の消費者向けにREDを活用する価値は十分ありますね。

プラットフォームも購買行動も変化していく中で、小手先のバズ狙いではなく、地道なファン作りが重要だと改めて認識しました。そして、オンラインとオフラインを組み合わせた継続的なコミュニケーション設計こそ、ビジネス成果につなげるために必要不可欠と言えそうですね。

編集後記

今回の取材では、さまざまな事例を踏まえながら、コモディティ化した美容業界で「売り」につなげるSNS戦略について、中谷友里さんから貴重なお話を伺うことができました。

本編ではご紹介しきれませんでしたが、SNSプラットフォームに関する話題の中で、非常に興味深いお話がありました。

中谷:

そういえば、ここ1年くらいで韓国のX美容アカウントが激増していて、その動向にも注目しています。どのアカウントも暴露系というか、辛口なコメントが多く、ブランドの良し悪しをハッキリ意見しているのが特徴です。

面白いことに、これらのアカウントが日本の化粧品ブランドをおすすめすると、日本のユーザーがそのブランドを再評価するという流れが生まれています。

韓国の方たちは日本人と交流するために、わざわざ日本語に翻訳してからXに投稿してくれています。それを見た日本人は、「海外の人が褒めているのだから、やっぱり〇〇はいい商品なんだ」と改めて実感するわけです。

SNSは気軽にグローバルなコミュニケーションができるからこそ、国境を越えた評価が消費者の購買行動に大きな影響を与えると、私は考えています。

改めまして、中谷さん、この度は取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。

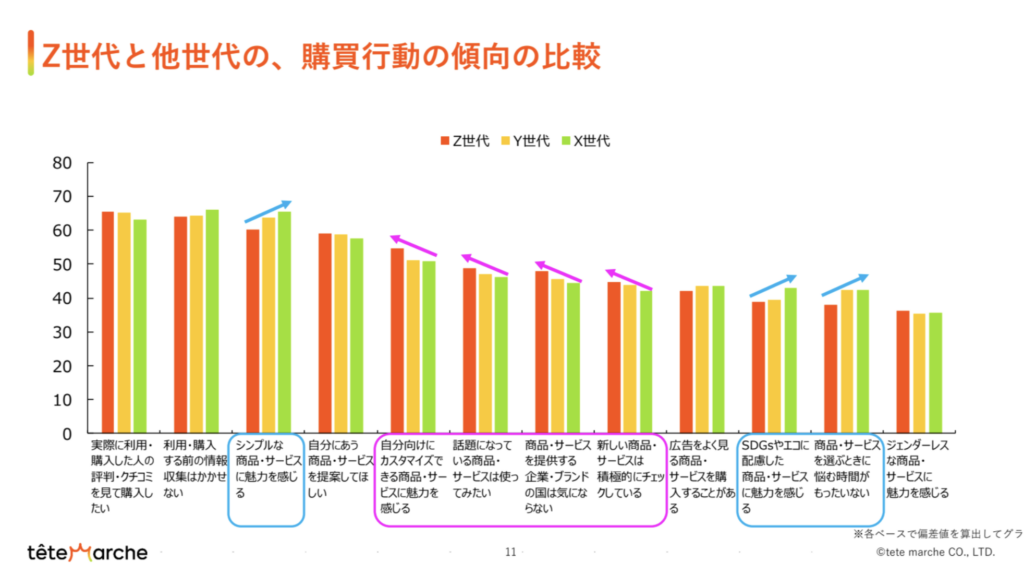

テテマーチでは、Z世代向けのプロモーションプランニングや、Z世代を対象にした調査などを行なっています。調査レポート資料は下記からご覧いただけますので、お気軽にダウンロードください。