「売る」から「繋がる」へ。ファンエンゲージメントを起点とした日本のライブコマース【後編】

Date : 2025/06/30

前編では、中国のライブコマースがどのように発展し、今後どのような未来を描いていくのかを「ハイプ・サイクル*」に沿って解説しました。

その後編となる本記事では、中国におけるライブコマースの“成功”と“失敗”から得られる教訓をもとに、日本でライブコマースを成功させるための具体的なアプローチについて、サキダチラボ独自の視点で考察します。

* ハイプ・サイクル:特定の技術(主にIT分野の新しい技術やイノベーション)の成熟度や社会への浸透度、将来性を時間の経過とともに示した図のこと

目次

はじめに:原点回帰へ向かう中国のライブコマース市場

まず前編のおさらいとして、中国のライブコマース市場の特徴と現在の課題を整理しておきましょう。

【特徴】

- 世界トップクラスを誇る高度な物流・決済システムにより、ライブコマースが急速に普及した。

- KOL(キーオピニオンリーダー)経済の急成長が、市場拡大の起爆剤となった。

- 競争激化を受け、ライブコマースプラットフォーム各社は物販以外のサービス(ホテル予約、フードデリバリー等)を取り込み、「スーパーアプリ化」を加速させた。

その反面、次のような課題も顕在化しています。

【課題】

- GMV(流通取引総額)を最大化するための過度な安売り競争により、「薄利多売」が常態化し、プラットフォーム出店企業の利益率を圧迫している。

- トップKOLの不祥事や誇大広告が相次ぎ、ユーザー離れやブランドイメージの低下を招くリスクが増大している。

- 市場の寡占化が進み、新規参入の障壁が高まることで、市場全体の成長が停滞している。

このような背景から、中国のライブコマース市場では、課題解決に向けて「原点回帰」ともいえる動きが活発化しています。

ひとつは、商品の「価値」への意識の高まりです。これまで過度に依存してきたKOLマーケティングから脱却し、商品本来の品質や価値に立ち返ろうとする企業が増えています。そのため、研究開発の段階から事業計画を見直す動きも広がっています。

もうひとつは、少数企業による独占からの脱却です。前編でも触れた、アリババ・グループとREDの提携のように、大手と新興のプラットフォームが連携する動きが拡大しています。その目的は、互いの顧客データ基盤を活かして商品やサービスを改善し、消費者に還元することで、市場の再活性化を図ることにあります。

その結果、少数企業による寡占状態が徐々に緩和され、新規参入のハードルも下がりつつある状況です。

中国と日本のライブコマース市場はどう違うのか?

このように、原点回帰しつつある中国のライブコマース市場と比較して、日本のライブコマース市場にはどのような特徴があるのでしょうか。

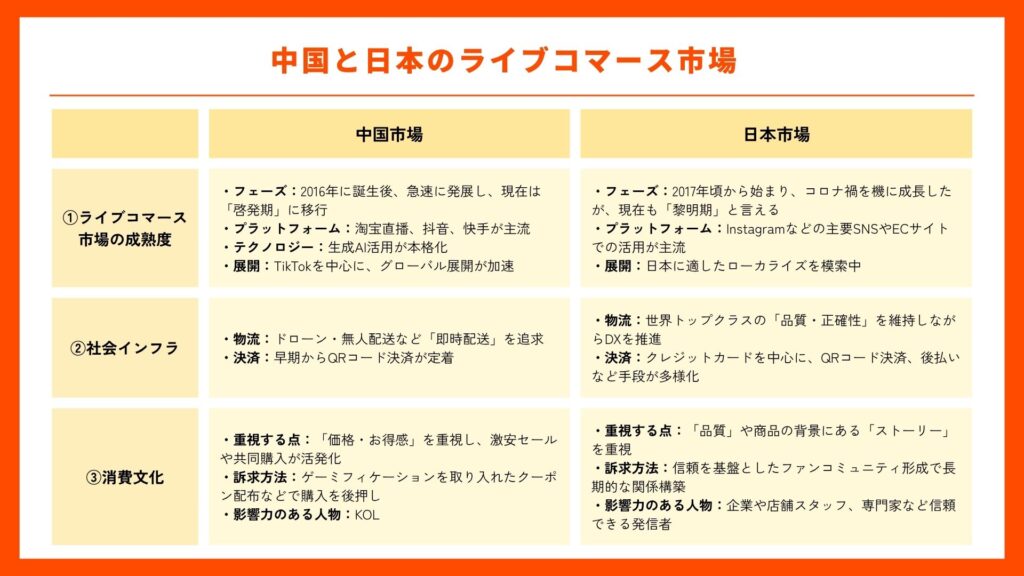

以下の表は、ライブコマースに関する「市場の成熟度」「社会インフラ」「消費文化」という3つの観点から、中国と日本の市場を比較したものです。

①ライブコマース市場の成熟度:「次のステージへ進む中国」と「独自の進化を模索する日本」

まず、ライブコマース市場の成熟度から見ると、2016年に誕生した中国のライブコマースは、わずか10年足らずで100兆円近い市場規模へと急成長しました。この急成長に伴う課題は残るものの、KOLをマネジメントするMCN*の普及や、高度な物流・決済システムなど、ライブコマースを支えるエコシステムが確立されています。

その勢いは物販の領域を超え、ホテル予約やフードデリバリーといった「コト消費」にも拡大中です。このように、プラットフォームはスーパーアプリへと進化し、グローバル市場へとその影響力を広げています。

対する日本のライブコマースは、まだ「黎明期」にあります。2017年に登場した「Instagramライブ」をきっかけに、国内でもライブコマースの概念が浸透し始めました。しかし、中国のように市場を独占する巨大なプラットフォームはなく、各社がInstagramなどの主要SNSや自社ECサイトを活用しながら、日本独自のスタイルを模索している状況です。また、ライブコマースを担う専門人材の育成も急務となっており、産業として本格的に発展するのは、これからだと言えるでしょう。

*MCN機構:MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、主に動画プラットフォームで活動するクリエイターをサポートする組織のこと

②社会インフラ:「即時配送を追求する中国の物流」と「品質を維持する日本の物流」

社会インフラの成熟度を見ると、両国の物流には大きな違いがあります。

中国では、ドローン配送や無人配送、AIによる配送ルート最適化など、最新テクノロジーを駆使して「速さ」と「効率化」を徹底的に追求しており、都市部では注文から30分〜1時間程度で商品が届きます。

一方で、日本の物流における強みは、時間指定配送に代表される「品質」と「正確性」です。しかし、その高品質なサービスを提供してきた日本でも、近年は「物流の2024年問題*」という大きな課題に直面しています。

この社会問題を解決しようと、企業側だけでなく、消費者の間でも「急がない配送」を選ぶなど、持続可能な物流に向けた協力の輪が広がりを見せています。

* 物流の2024年問題:働き方改革関連法の改正により、2024年4月以降、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間に制限されたことで生じるさまざまな問題。例えば、輸送能力の低下や、運賃の値上げ、配送の遅延など

③消費文化:「激安セールが常態化する中国」と「品質・ストーリーを重視する日本」

消費文化も、中国と日本では大きく異なります。

中国では、「独身の日(W11)」のような大型商戦の際、政府やプラットフォームが巨額の補助金を投じ、クーポンの原資として出店企業を支援します。そのため、企業側は激安セールを行なっても、一定の利益を確保できるようになっています。この官民一体の仕組みこそが、大量生産・大量消費を前提とした、価格重視の消費文化を育んできたと言えるでしょう。

一方、日本では価格だけでなく、品質や素材へのこだわり、企業の理念やサステナビリティへの取り組みといった「ブランドストーリー」が、消費者の購買意欲を大きく左右します。こうした消費傾向は、「イミ消費*」や「エモ消費*」と呼ばれ、Z世代を中心に広がる価値観に基づいています。

*イミ消費:ホットペッパーグルメ外食総研エヴァンジェリストの竹田クニ氏が提唱した概念で、商品やサービスが持つ「意味」や「価値」に基づいて購買行動を行うことであり、 単なる機能や価格にとどまらず、社会貢献や環境保全といった社会的・文化的な価値が重視される。

*エモ消費:コラムニストの荒川和久氏が提唱した概念で、「理屈では説明できないが、心のままに突き動かされてしまう」消費行動のことを指し、商品の背景にあるストーリーや価値観に共感することが重視される。

このような日本特有の消費文化を踏まえると、中国のような「盛り上げて、安値で、今すぐ買ってもらう」という手法が、そのまま成功するとは限りません。

日本のライブコマースはまだ黎明期であり、成功モデルを模索している段階です。中国の成功事例を参考にしつつも、あくまで日本の消費者に響く要素を見極めて、ローカライズしていくことが成功への道筋となるでしょう。

しかし、日本のライブコマース市場には、すでに以下のような課題もあります。

- 市場を牽引する国内のライブコマースプラットフォームがない

- ライブコマースを担う専門人材が不足している

- 質の高い配信コンテンツを制作する知見・ノウハウが不足している

- 消費者における認知度や利用経験が低い

これまでは各企業が個別に試行錯誤を続けてきましたが、近年ではこれらの課題を乗り越えるために、ECプラットフォームやインフルエンサー事務所、コンテンツ制作会社などが協業する事例も増えています。

日本市場へのローカライズの鍵は「テレビショッピング」にあり

それでは、日本市場でライブコマースを普及させるには、どんな要素が必要なのでしょうか。そのヒントは、日本人が古くから親しんできた文化や習慣の中に隠されているかもしれません。

例えば、ライブコマースの核となる「リアルタイム物販」。これは、1970年代から普及した「テレビショッピング」を通じて、日本の消費者が半世紀近くにわたり慣れ親しんできたものです。視聴者がリアルタイムで情報を受け取り、その場で電話やECサイト経由で注文するという体験は、ライブコマースの原型だと言えるでしょう。

もうひとつの核であるライブ配信による「双方向コミュニケーション」も日本では馴染み深い文化です。例えば、2000年代に普及した「ニコニコ生放送」のように、配信者と視聴者がコメントを通じてリアルタイムに交流する文化は、すでに多くの人に受け入れられています。

このように、ライブコマースの核となる要素は、日本人にとって決して目新しいものではなく、むしろその土壌は十分に整っていると言えるでしょう。だからこそ、ライブコマースを新しいものとしてではなく、「テレビショッピングの進化版」と位置づけて幅広い層に訴求していくことが、日本での普及に向けた重要な一歩となるのではないでしょうか。

しかし、「テレビショッピングの進化版」として成功させるには、かつてのテレビショッピングと現代のライブコマースとの間にある明確な違いを理解し、そのギャップを埋めるアプローチが不可欠です。例えば、

- ターゲット層:テレビの主な視聴者は中高年層であるのに対し、ライブコマースが主に行なわれるSNSは若年層が中心である。

- 購買行動:テレビショッピングのように、その場の情報だけで即決する消費者はもはや少数派となり、現代の消費者は、購入前にインターネット等で比較検討をするのが一般的である。

- 決済手段:決済手段が多様化し、特に若年層はクレジットカードを持たないケースも多いため、その場でスムーズに購入してもらう上での障壁となる。

現代の消費者に選ばれるためには、彼らの購買行動に合わせた新たな価値を提供していく必要があるでしょう。

“物販”起点ではなく、“ファンエンゲージメント”起点のライブコマースを目指す

ここまでの内容を踏まえ、日本に適したライブコマースを実現するためのアプローチを考えていきましょう。

そこで最も重要なのが、単に「モノを売る」という考え方から脱却し、顧客との深いつながりを築く「ファンエンゲージメント」を中心に据える、という視点です。

ライブコマースの価値を再定義

改めて「ライブコマース」という言葉の定義を考えてみましょう。一般的に、それは「ライブ配信でモノを売ること」と捉えられがちですが、私たちはその本質的な価値を、以下の3つの要素から再定義したいと考えています。

ライブコマース = ①売上貢献 + ②メディア + ③コミュニティ

①の「売上貢献」はもちろん重要ですが、日本のように成熟した市場で成功するためには、②の「メディア」としての価値、そして特に③の「コミュニティ」としての価値を最大化させることが不可欠だと言えるでしょう。

日本市場で求められる「意味性」とは?

現代の日本では、モノやサービスが溢れ、物理的な不便を解消する「利便性」だけでは差別化を図ることが難しく、消費者は「意味性」を重視する傾向にあります。例えば、「自分らしいか」「そのブランドの思想に共感できるか」といった、個人の価値観やライフスタイルに合うかどうかが、購買を左右する時代になりました。

この「意味性」が重視される日本市場において、ライブコマースは単なる販促ツールではなく、「ファンを育てるコミュニティ運営ツール」として、非常に大きな可能性を秘めているのです。

ファンエンゲージメントを高める3つのアプローチ

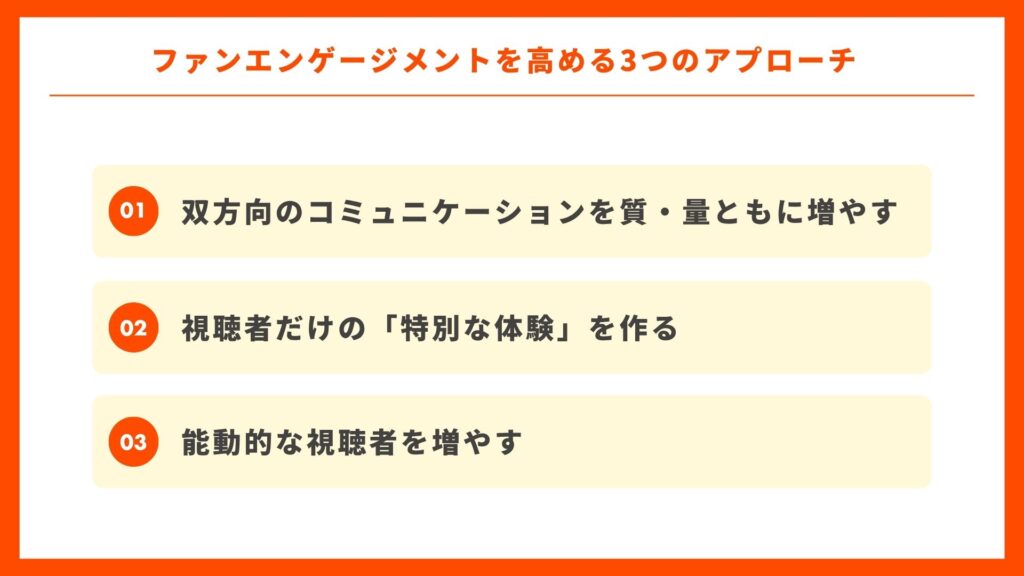

ファンエンゲージメントを高め、コミュニティを育てるには具体的にどうすればよいのでしょうか。そのための具体的なアプローチは、以下の3つに整理できます。

①双方向のコミュニケーションを質・量ともに増やす

ライブ配信では、一方的な商品説明に終始するのではなく、視聴者からのコメントや質問に丁寧に答え、対話を重ねることが重要です。これにより、顧客との関係性が深まるだけでなく、アンケートなどでは見えてこないリアルなニーズを把握することにもつながります。

②視聴者だけの「特別な体験」を作る

ライブ配信限定の割引といった金銭的なメリットだけでなく、「ブランドの裏側を知れた」「開発者の想いに共感できた」「スタッフの人柄が好きになった」など、視聴して良かったと思える情緒的なメリットを提供することが、ブランドへの深い理解と好意を育みます。

③能動的な視聴者を増やす

ライブ配信をただ視聴するだけでなく、積極的にコメントをしたり、ブランドを応援してくれたりする「能動的な視聴者」は、コミュニティの中核を担う大切な存在です。上記の①と②を継続することで、こうした熱量の高いファンが増え、コミュニティは一層活性化していくでしょう。

このように、ファンとのエンゲージメントを通じてコミュニティが活性化すると、顧客の帰属意識が高まり、ブランドから離れにくくなります。その結果、長期的にブランドを支えてくれるLTV(顧客生涯価値)の高い優良顧客が増加する、といった持続的な成長につながります。

これこそが、単なる物販を越えた、日本市場におけるライブコマースが目指すべき姿と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、中国におけるライブコマースの成功と失敗から得られる教訓をもとに、日本でライブコマースを成功させるための具体的なアプローチについて考察しました。

重要なのは、中国の成功事例をただ模倣するのではなく、日本の市場特性に合わせた独自のモデルを築くことです。また、その核となる考え方も「モノを売る」という物販起点から、「ファンとの絆を深める」というファンエンゲージメント起点へと転換することが求められます。

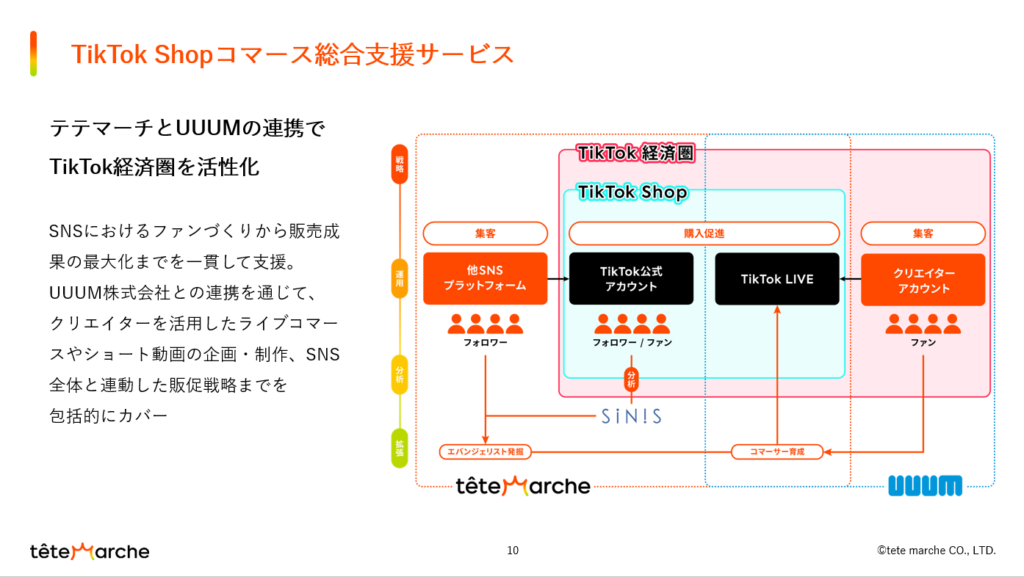

こうした中、大きな転換点となりうるのが「TikTok Shop」の日本上陸です。この新たなプラットフォームは集客から決済までをシームレスに完結させ、これまでのライブコマースのあり方そのものを大きく変える可能性を秘めています。

日本市場におけるライブコマースの「勝ちパターン」を確立できれば、市場は一気に成長するでしょう。日本のライブコマースは、まさにこれから本格的な普及と発展の局面を迎えようとしています。

テテマーチでは、TikTok Shop出店企業向け「TikTok Shop コマース総合支援サービス」を提供しています。ご興味がある方は、以下から資料をダウンロードください。