インフルエンサーマーケティングとは?戦略立案から効果測定、成功事例、ステマ規制を解説

Date : 2025/05/21

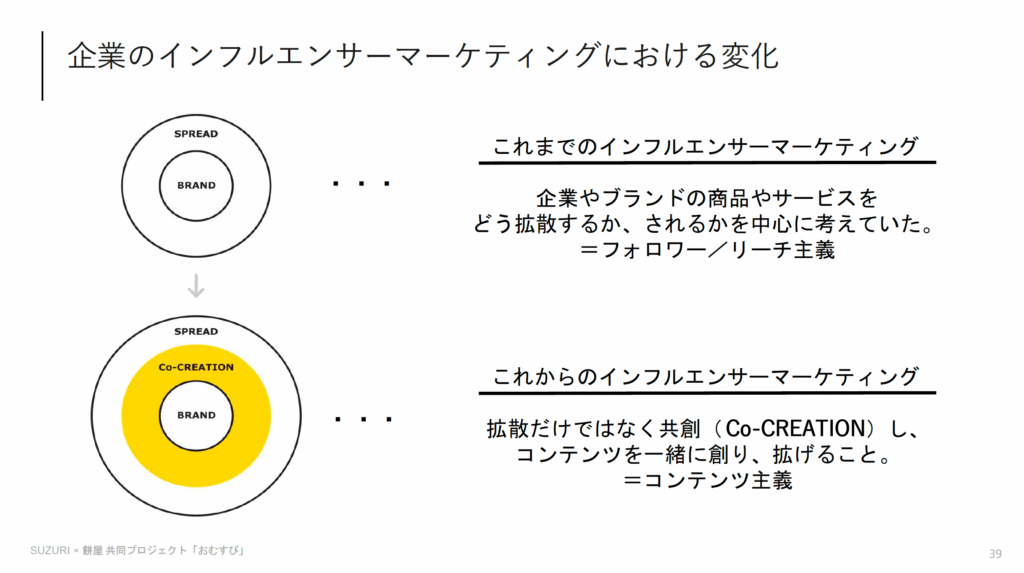

SNSが購買行動の“第一タッチポイント”となった今、広告色を抑えつつ共感で動かすインフルエンサーマーケティングが国内でも主流になりつつあります。

本記事では、その定義と急成長の背景から、メリットや落とし穴、インフルエンサーの選び方、施策を成功させる7ステップ、費用相場、最新の成功事例までを一気に解説。景品表示法ステマ規制のポイントも押さえているので、これから導入を検討する広報・マーケ担当者はもちろん、運用のアップデートを図りたい方にも実践ガイドとして活用いただけます。

この記事でわかること

- インフルエンサーマーケティングとは何か?従来の広告との違い

- Z世代を中心に支持される理由と、日本市場で注目される背景

- 最適なインフルエンサーとプラットフォームの選定方法

- 成果につなげるための実行ステップと、失敗を防ぐチェックポイント・費用感・成功事例

インフルエンサーとのコンテンツ共創に関する資料はこちらからご覧ください!

目次

インフルエンサーマーケティングとは?定義と注目される背景

まずはインフルエンサーマーケティングの基本的な定義と、日本市場で注目度が高まっている背景について見ていきます。

インフルエンサーマーケティングの定義と仕組み

インフルエンサーマーケティングとは、SNS上で多くのフォロワーを持ち、特定の分野・界隈で影響力を持つ人物(インフルエンサー)と企業が連携し、商品やサービスを紹介・推奨するマーケティング手法。

企業は、インフルエンサーとフォロワーの間に築かれた信頼関係を戦略的に“媒介”として用いることで、ブランドの認知度向上や購買行動の後押しを目指します。

企業ではなく“インフルエンサー自らが、自身のSNSアカウントで商品を紹介”することで、フォロワーに対して自然な形で情報を伝えられるのがインフルエンサーマーケティングのメリットです。これにより、従来の広告よりも高いエンゲージメントや信頼性を得ることが可能となります。

なぜ今、日本でインフルエンサーマーケティングが注目されるのか?

日本においてインフルエンサーマーケティングが急速に注目を集めている背景には、大きく3つの要因があります。

- 消費者の情報収集行動の変化

- 「失敗したくない」から始まるZ世代の情報収集

- 従来型広告への態度変化

1. 消費者の情報収集行動の変化──SNSが“第一タッチポイント”に

従来のテレビや雑誌などのマスメディアから、SNSを通じた情報収集へとシフトが進んでいます。

購買行動の各フェーズに影響する媒体を聴取した弊社の調査(2024年)でも、「認知」で68.0%、「理解」で55.3%、 「購入・利用・来店」で54.9%と、どのフェーズにおいても「SNS」がトップとなっていました。

2. 「失敗したくない」から始まるZ世代の情報収集──賛否レビューを並べてから決定

インフルエンサーは特にZ世代から支持されていますが、そこにはZ世代ならではの性質も関係しています。

幼い頃からSNSに触れている“デジタルネイティブ”であるZ世代は、何かが「欲しいかも」と思った瞬間に検索エンジンより先にSNSを開くことが多いです。情報リテラシーが高く、購入前には必ず肯定・否定の両レビューを集める慣習が定着していますが、とりわけインフルエンサーが“レビュー形式”で紹介する投稿は、実物の使用感やリアルな反応がまとまっているため、判断材料として重宝されやすいのが特徴です。

<関連記事>

3. 従来型広告への態度変化──Z世代は“広告臭”に敏感

スマホ利用率ならびにSNS利用率が特に高いZ世代は、広告に日常的に触れている分、“広告臭”への警戒心が強い傾向があります。現に、僕と私と株式会社がおこなった調査では「広告感が強いと購買意欲が下がる」と答えた人が約4割に上りました。

さらに彼らは、タイアップであっても“個人の本音”と感じられるコンテンツにしか耳を傾けないという特徴があり、投稿主の率直な感想や裏表のないレビューが含まれているかを厳しく見極めます。

こうした広告忌避の流れを受け、企業はインフルエンサーがフォロワーと築いた信頼を“広告ではなく推薦”という形で借り受け、バナー広告やテレビCMより自然な文脈で商品を語ってもらう、いわば信頼の“借り入れ”モデルへとシフトしているのです。

インフルエンサーマーケティングのメリット・デメリット

SNS施策の中でも “伸びしろ” が大きいと言われるインフルエンサーマーケティングですが、導入前に「強みと弱み」を正しく把握しておくことが、運用トラブルや投資回収率(ROI)のミスマッチを防ぐ近道です。

主なメリットと効果

インフルエンサーマーケティングがもたらす主なメリットと効果は以下の通りです。

| メリット | 期待できる効果 | |

|---|---|---|

| 精度の高いターゲティング | インフルエンサーのフォロワー属性は、年齢・性別・興味関心・地域までダッシュボードで可視化されるため、ペルソナに近い層へ“人”単位でアプローチ可能。 また、マイクロ/ナノ規模のインフルエンサーを組み合わせれば、コアファンが密集する超ニッチ市場も狙える。 | 広告費のロスを抑えつつLTVの高い見込み客を獲得でき、少額テスト→拡大投資のステップが組みやすい。 |

| 高い信頼性と共感 | フォロワーはインフルエンサーとの擬似的な友人関係を築いており、「実際に使った感想」や「失敗談」を含む投稿にリアリティを感じる。 専門領域に特化したクリエイターなら“権威性”も担保される。 | ブランドの発信よりも受容ハードルが低く、推奨コンテンツがそのまま購買動機に直結しやすい。 また、共感を伴うため購入後の満足度が高くリピート率向上も見込める。 |

| 自然な口コミ効果 | タイアップ投稿がアルゴリズムに“エンタメ/情報”として溶け込み、フォロワーが自発的にシェア・引用・リミックスをおこなうことでUGCが連鎖。 ハッシュタグチャレンジやリール音源の拡散で二次拡散が起きやすい。 | 広告感を抑えたままリーチが雪だるま式に拡大し、ブランド想起率が向上する。UGC由来の投稿は検索結果にも残りやすく、中長期的に認知資産を蓄積できる。 |

| 効果測定がしやすい | 各投稿に専用URL/プロモコード/商品タグを付与でき、プラットフォームのインサイト+外部解析ツールでインプレッション〜売上までトラッキング可能。 API連携で広告・EC・CRMデータをつなげれば、どの投稿が売上に効いたかまで追える。 | キャンペーンごとのROIを定量化できるため改善サイクルを回しやすく、上層部へのレポーティングや次回予算の根拠として説得力を持たせやすい。 |

主なデメリットと注意点

一方で、インフルエンサーマーケティングには以下のようなデメリットや注意すべき点も存在します。

| デメリット | 注意点・リスク低減策 | |

|---|---|---|

| ブランド毀損・炎上リスク | インフルエンサーの過去の言動や不適切投稿が急浮上し、広告主まで批判が波及することがある。 ガイドライン逸脱表現や炎上時の連鎖拡散も懸念。 | 契約前に過去投稿・交友関係を精査し、投稿案は事前確認。炎上時の削除基準・謝罪フロー・契約解除条件を締結時に取り決める。 |

| メッセージコントロールの難しさ | クリエイターの個性や表現を尊重し過ぎると、企業が伝えたい訴求ポイントがぼやけたり、意図しない表現が混ざる恐れがある。 | 禁止ワード・必須訴求点をまとめたブリーフを共有し、原稿テンプレを提供。過度な修正は避けつつ、最小限のガイドでブランドトーンとの整合性を確保する。 |

| ステマ規制(※)・法的リスク | 2023年の景表法改正で広告表記漏れが違法表示に。PR表記がないと行政指導・課徴金の対象になる。 | 「#PR」「#広告」の明示ルールをマニュアル化し、法務チェックを経て公開。投稿テンプレと教育資料をインフルエンサーに共有。 |

※「ステルスマーケティング(ステマ)」とは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すながら情報発信すること。

<関連記事>

インフルエンサーの種類とプラットフォーム選定

インフルエンサーの種類(フォロワー規模別)

インフルエンサーは、保有するフォロワー数の規模によって、主に以下の4つに分類されます。

| 種類 | フォロワー規模 | 特徴と起用シーン |

|---|---|---|

| トップ/メガインフルエンサー | 100万人以上 | 全国区の知名度を持ち、テレビなどのマスメディアでも露出する“顔の知れた存在”。1投稿で圧倒的なリーチが得られる一方、起用費用は高額でタイアップ感が強くなりがち。短期で大規模な認知拡大やブランディング が主目的のキャンペーン向き。 |

| マクロインフルエンサー | 10万人〜100万人 | SNS上で確固たるジャンル別ファンを抱え、話題化力と専門性のバランスが良い層。レビュー動画やライブ配信でストーリー性をもたせつつ購入意欲を喚起しやすい。起用コストはメガ層より抑えやすく、認知から購入検討までをつなぐ中間ステップ向け。 |

| マイクロインフルエンサー | 1万人〜10万人 | フォロワーとの距離が近く共感・双方向コミュニケーションが活発。専門ジャンル×生活者目線の投稿が多く、エンゲージメント率が高い。ニッチ市場でのCVR 向上や口コミ増幅を狙うなら最注目の規模帯。 |

| ナノインフルエンサー | 1,000人〜1万人 | ほぼ友人関係に近い濃いコミュニティを持ち、1人当たりの影響は小さいが信頼度とUGC誘発力が群を抜く。サンプリングやレビュー起点施策と相性が良く、大量起用で地方や細かなニッチ層を広くカバーしやすい。 |

近年はフォロワー規模よりも、「誰にどんな文脈で響くか」が重視される傾向にあります。

例えば、「肌悩み×成分解説」に特化したフォロワー5万人規模のインフルエンサーの場合、“成分でコスメを選ぶ”という購買スタイルのユーザーが密集しています。このアカウントで新処方の美容液を紹介すると、購買に直結する率が高く、100万人の雑多系クリエイターより成果が出る場合も。つまり規模よりフォロワーの関心一致度が結果を左右するわけです。

選定時は「フォロワー属性の一致度」「平均エンゲージメント率」「投稿の世界観がブランドと調和するか」の3点をチェックするとイメージが掴みやすいでしょう。

認知拡大が目的ならメガ〜マクロ層で拡散力を取りに行き、購入促進や口コミ醸成が狙いならマイクロ・ナノ層を組み合わせて“深掘り”するといったように、KPIから逆算して規模帯を選び分けることがインフルエンサーマーケティング成功の近道です。

主要プラットフォームの特徴とインフルエンサーマーケティング活用ポイント

インフルエンサーの規模だけでなく、「どのプラットフォームで、どんな体験を届けるか」 も、インフルエンサーマーケティングの成果を左右します。

ユーザーが情報を摂取するスタイルとアルゴリズムの働きを照らし合わせ、最適なプラットフォームを選びましょう。

「好き」や「欲しい」を起点に繋がっていく、ビジュアル特化型SNS。リールやストーリーズで瞬発的な話題を作りつつ、プロフィールグリッドが過去投稿を体系的に見せてくれるため、世界観を重視するブランドと相性が良いです。ショッピングタグ・商品スタンプ・リールへの商品リンクなど購入導線もアプリ内で完結し、UGCが増えると発見タブ経由で新規ユーザーへ連鎖的にリーチが広がります。

- YouTube

“検索+長尺解説”の王道プラットフォーム。How-toやレビュー、ライブ配信で深い情報を届けられ、縦型短尺動画である「Shorts(YouTubeショート)」で認知を獲得 → 本編で信頼醸成 → 概要欄リンク で購入誘導という三段活用がしやすいのが強みです。更新が続けば検索上位や関連動画に長期残存し、蓄積型の資産として働きます。

- TikTok

15秒〜数分程度の短尺動画がメインのプラットフォームで、コンテンツ単位で評価するレコメンドアルゴリズムが特徴。ハッシュタグや音源、キャプションにキーワードを仕込めばフォロワー数に関係なく「For You」(おすすめページ)へ露出し、短期間で“バズ→購入”の流れを作れます。コマース連携やLIVE配信も強化されており、エンタメ性の高い商品デモや「#○○チャレンジ」でUGCを誘発すると爆発的な拡散が狙えます。

- X(旧Twitter)

140文字(全角)の短文テキストを主体としたリアルタイム情報網。日本は世界2位のユーザー規模で、ニュースやトレンドの一次情報が集まりやすく、ハッシュタグやリポストで瞬間的に話題を拡散できます。テキスト主体ゆえレビューや速報向きで“口コミ生成装置”として機能しやすいほか、スペース(音声配信)や長文投稿を組み合わせると深い対話も可能です。

| プラットフォーム | コンテンツ形式 | 強み | 特に相性の良い商材 |

|---|---|---|---|

| 写真、動画、ストーリーズ、リール、ライブ配信 | ビジュアル訴求力、世界観表現、ハッシュタグ文化 | ファッション、コスメ、グルメ、旅行、インテリア、ライフスタイル全般 | |

| YouTube | 長尺・短尺動画、ライブ配信 | 詳細な情報伝達、検索流入 | ガジェット、ゲーム、料理・食品、コスメ、教育、エンタメ |

| TikTok | 短尺動画、ライブ配信 | 高いバイラル性、トレンド創出力、若年層リーチ | エンタメ、ファッション、食品、アプリ |

| X (旧Twitter) | テキスト(短文)、画像、動画、ライブ配信、スペース | リアルタイム性、高い情報拡散力(リポスト) | ガジェット、ゲーム |

各プラットフォームのユーザー傾向や相性の良い商材ジャンルについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

プラットフォーム選定は「ターゲットがどこにいるか」以上に、「どのような体験やコミュニケーションを提供したいか」という視点が重要です。

Instagramは自分好みの美しい世界観と、それに関連した偶発的な発見を楽しむ場、YouTubeは検索経由で深い情報を探す場、TikTokはレコメンド主体でエンタメを受動的に浴びる場、X(旧Twitter)はリアルタイムに話題を追う場、といったように各プラットフォームのアルゴリズム設計と情報摂取スタイルは全く異なります。

同じ商品でも、Instagramなら世界観重視の写真+ECタグ、YouTubeなら比較レビュー動画、TikTokなら30秒の体験デモ、X(旧Twitter)なら速報ツイートやスレッド解説といった具合にフォーマットを最適化しなければ響きません。プラットフォーム選定を誤ると、訴求がターゲットに届かず、インフルエンサーが持つ影響力も十分に引き出せない結果を招くため、目的とコミュニケーション設計をセットで考えることが不可欠です。

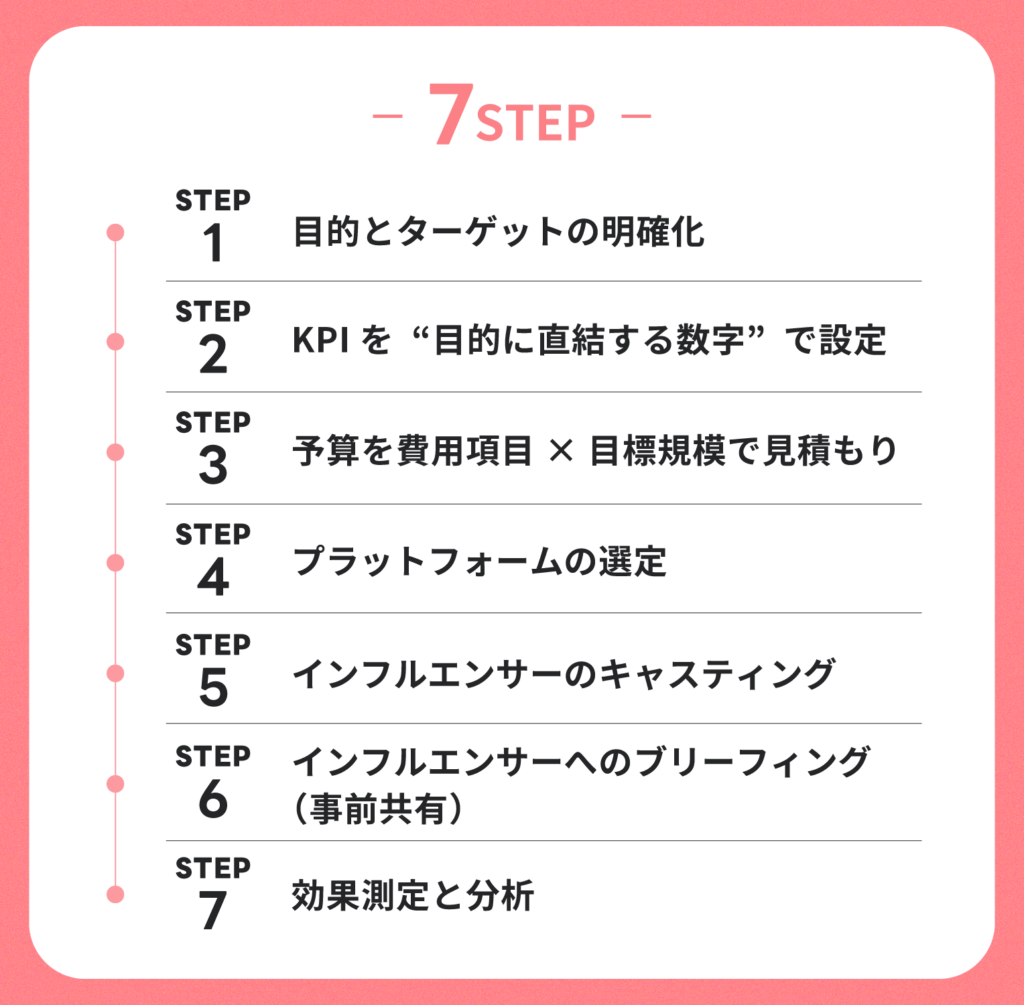

インフルエンサーマーケティングの始め方──成功率を高める7ステップ

インフルエンサーマーケティングは、“やりながら学ぶ”では成果がブレやすくなる傾向があります。

まずは目的 ▶ ターゲット ▶ 戦略設計 ▶ 実行 ▶ 計測 の順でロードマップを組み、各フェーズで必ずKPIと判断基準を言語化しておくことが成功の近道です。

STEP 1:目的とターゲットの明確化

- インフルエンサーマーケティングをおこなう目的=「誰に・いつまでに・どう変わってほしいか」 を1行で定義

例:発売30日以内にZ世代女性の認知率を25%に引き上げる

- ターゲットペルソナを具体化

年齢・興味・主なSNS行動まで書き出し、関係者と共有してブレを防ぎます。

- 購買までの導線を逆算しメモ

「どのSNS → 誰の投稿 → どこで購入」の3点をメモしておくと、後続ステップ(KPI設定〜キャスティング)がスムーズになります。

STEP 2:KPIを“目的に直結する数字”で設定

- STEP 1で定めた目的に連動し、必ず計測できる指標だけを採用

例:認知ならリーチ、購買なら売上のように「達成したか/していないか」が数字で判別できるものに絞る

| 施策目的 | KPI にすべき主な指標(例) |

|---|---|

| 認知拡大 | インプレッション数/ユニークリーチ数/動画再生回数 |

| 興味・関心の向上 | プロフィールアクセス数/保存数・再生完了率/LP流入セッション |

| 購買促進 | 専用クーポン利用件数/EC購入数・転換率/店舗来店数 |

| UGC創出 | 指定ハッシュタグ投稿数/リポスト・シェア回数/二次創作動画数 |

- KPIは1〜2個に絞ると行動が明快

指標を増やし過ぎるとどれが“勝ち”かわかりにくくなるため、最も成果に直結する数字だけを残します。なお、KPIを設定する際は、予め「STEP 7:効果測定と分析」の効果測定方法とセットで考えるのがおすすめです。

STEP 3:予算を費用項目 × 目標規模で見積もり

- 先に必要コストを洗い出し、合計額を確定してから施策規模を決定

後工程でキャスティングの幅や投稿本数がブレないよう、ここで上限を固定します。費用は「固定コスト(②④⑤)」と「変動コスト(①③⑥)」に分けて把握すると良いでしょう。また、目標KPIから逆算し、「投稿単価あたりの想定ROI」を出して予算上限を設定すると調整が容易になります。

<主な費用項目>

① インフルエンサーへの報酬:フォロワー単価(例:¥2〜¥4/人)×人数、あるいは固定・成果報酬

※報酬について詳しくは「費用相場と依頼方法」へ

② 提供商品代+配送料:無償提供やサンプリング数を決め、製品原価と発送費を加算

③ 交通・宿泊費:イベント招待や現地取材がある場合の移動・宿泊コスト

④ プラットフォーム利用料:キャスティング/分析ツールなどSaaSの月額・利用料

⑤ 代理店/キャスティング手数料:依頼する場合、インフルエンサー報酬の10〜30%程度が目安

⑥ 二次利用費:インフルエンサーが作成した投稿を広告やLPで再活用する際の買い取り・ライセンス料

STEP 4:プラットフォームの選定

- 判断軸は「ターゲットがいる場所」+「届けたい体験」

前述した通り、目的・KPIが同じでもユーザーが求めるコンテンツ様式はプラットフォームごとに異なるため、先に「どんな気持ちになってほしいか」を言語化し、その体験を最も自然に提供できるプラットフォームを選ぶのが良いでしょう。

例:ビジュアル重視で“世界観に浸ってもらう”ならInstagram・・・統一フィード+リールで商品使用シーンを提示 → 商品タグで即購入の流れを作る

例:ユーザーと“リアルタイム対話”をおこなうならX(旧Twitter)・・・速報ツイート、スペースでのイベント実況、限定クーポン配布

- 複数プラットフォームを横断する場合は「体験」が重複しないよう役割分担

例:TikTokで話題化 → Instagramで購買誘導

STEP 5:インフルエンサーのキャスティング

- 施策の成否を左右する最重要フェーズ

STEP 1〜4で決めた目的・KPI・体験に合う候補を、後述する「インフルエンサー選定のポイント」で示すチェック基準に沿ってリストアップします。

- 候補の発掘・依頼ルート

リソース・スピード・安全性で最適解が変わります。小規模トライアルなら①か②でコストを抑える、本格展開なら②で母数確保 or ③でブランドリスクを最小化するのが良いでしょう。いずれの場合も、候補リストの炎上歴とエンゲージメントの質をチェックし、目的に直結する人材だけを最終選定することが成功の鍵です。

| 探し方 | マッチするケース | メリット | 留意点 |

|---|---|---|---|

| ① 自社で直接探す | 社内にSNSリテラシーがあり、少人数のマイクロ・ナノ層を中心に起用したい場合 | 費用は報酬のみ。ブランド理解が深い社内担当者が選ぶため齟齬が少なく、インフルエンサーと直接コミュニケーションを取るため関係性も築きやすい | リストアップ〜連絡〜契約・事務処理まで工数大。炎上リスクチェックも自社責任 |

| ② マッチングプラットフォーム利用 | 中規模以上の案件で複数人を短期間に確保したい場合 | 条件検索と簡易レポートで効率的に比較・選定可能。プラットフォーム側で契約管理が完結 | 月額または成果課金が発生。プラットフォームによって登録インフルエンサーの質や得意分野に偏りがある場合あり |

| ③ 代理店・キャスティング会社に依頼 | 大規模キャンペーン/トップ〜メガ層を起用したい場合 | 過去実績や相場データ、最新トレンドや法規制に関する知見が豊富。危機管理・効果測定まで一括代行可能 | 手数料10〜30%+ディレクション費が加算。自社の意図を丁寧に共有しないとズレが起こる |

STEP 6:インフルエンサーへのブリーフィング(事前共有)

- ブリーフィングは“必須情報と余白”のバランスがポイント

インフルエンサーが決まったら、施策目的・ターゲット像・商品のウリや強み・PR表記ルールなどを一枚資料にまとめて共有します。医薬品的効能表現や優良誤認などのNGワードは赤字で明示して誤用を防ぐことが重要です。

ただし言い回しに関する細かすぎる指示は、かえってインフルエンサーの持ち味を殺してしまいます。表現や構成はクリエイターの個性を尊重し、「冒頭15秒で使用感を触れる」といった最低限の指針にとどめましょう。また、初稿確認 → 修正は2回(例)まで、など事前合意しておけば、自然な語り口を活かしつつスケジュールも守れます。

<関連記事>

STEP 7:効果測定と分析

- データ収集は“リアルタイム+事後”の二段構えで実施

施策が始まったら、STEP 2で決めたKPIを軸に期間中は週次、終了後は総括レポートのペースで数字を回収します。インフルエンサーには投稿ごとのインサイト画面(リーチ、保存数、リンククリックなど)のスクリーンショットを提出してもらい、同時にパラメータ付きURLや専用クーポンでサイト流入・購買を Google Analyticsなどで計測。これにより、SNS上の反応と実売上をワンテーブルで突き合わせる土台が整います。

- 多角的に分析し、次施策へフィードバック

集めたデータは「KPI達成度 → インフルエンサー個別の貢献度 → 勝ちパターンの抽出」の順で深掘りします。複数起用した場合はエンゲージメント率や売上寄与を人別に比較し、フォーマットや訴求軸もクロス分析。ここで見えた “強い組み合わせ” を次施策の指針としてドキュメント化すれば、PDCAが加速します。

数字を追うだけでなく、「なぜ伸びたか・伸びなかったか」まで言語化しておくことが、インフルエンサーマーケティングを継続的に磨き上げるポイントです。

<主な効果測定方法>

- インフルエンサーからのレポート提供:最も基本的な方法。投稿のインサイト画面(リーチ、保存数、リンククリックなど)のスクリーンショットから数値を確認する。

- UTMパラメータの活用:投稿に含める自社サイトへのリンクに、Google Analyticsなどで識別可能なUTMパラメータ(

utm_source,utm_medium,utm_campaignなど)を付与。これにより、どのインフルエンサーのどの投稿からどれだけのアクセスがあり、コンバージョンに繋がったかを正確に計測できる。- 例:

https://example.com/?utm_source=instagram&utm_medium=influencer&utm_campaign=spring_sale&utm_content=influencerA_post1

- 例:

- 専用クーポンコード・アフィリエイトリンクの発行:インフルエンサーごとに固有の割引クーポンコードや、成果追跡が可能なアフィリエイトリンクを発行。これにより、直接的な売上貢献度を測定できる。

- 効果測定ツールの導入:インフルエンサーマーケティング専用の効果測定ツールや、ソーシャルリスニングツールを導入。KPIの自動集計、競合比較、UGCの収集・分析などが可能に。

- アンケート調査:施策実施後、商品購入者やサイト訪問者に対してアンケートを実施。「何を見て商品を認知したか」「購入の決め手」といった質問を通じて、インフルエンサーの影響度を調査する。

インフルエンサー選定のポイント

施策の成功可否を決めるのは、“誰に語ってもらうか”です。ここではキャスティング時に必ず確認したいチェック項目を、具体例とともに解説します。

- ブランド・商材との親和性

- フォロワー属性とターゲット層との一致

- フォロワーの質

- 過去のPR投稿実績と成果

- コミュニケーション力と社会的信頼性

ブランド・商材との親和性

- 世界観と投稿テーマの一致

例えばサステナブルを掲げるアパレルなら、日頃からリサイクル素材や環境配慮型ライフスタイルを発信するインフルエンサーが最適です。逆に、過去に大量生産ブランドを推奨してきたインフルエンサーを起用すると「言行不一致」と受け取られ、共感を得にくくなります。

- フォロワーの期待値との整合性

フォロワーが美容成分オタクのアカウントにガジェット案件を載せても反応は薄く、むしろ違和感が拡散される恐れがあります。実際、該当商材に関心の薄いインフルエンサーを起用した案件が炎上し、ブランド側がキャンペーンを取り下げた例も少なくありません。

- ミスマッチによるリスク

外形的なフォロワー数や単価だけでキャスティングを決めてしまうと、「効果が出ない」だけでは済まず、ブランドイメージを損なう危険も。発信ジャンル・過去コラボ実績・コメント欄の温度感まで確認し、“ブランドとフォロワー双方にプラス” になる組み合わせかを見極めましょう。

フォロワー属性とターゲット層との一致

「フォロワー=見込み顧客」になり得るかを確認しましょう。

Instagramならビジネス/クリエイターアカウントに備わる「オーディエンスインサイト」で年齢・性別・居住地・アクティブ時間帯が閲覧できるため、可能であれば候補者にはスクリーンショットを提出してもらい、自社ターゲット(例:20代前半女性×都市部)の濃度をチェックします。TikTokでも「フォロワー分析」タブで同様のデモグラ情報が取得できるので、複数プラットフォーム間でも比較が可能です。

フォロワーの質

エンゲージメント率が平均(投稿タイプ別中央値:投稿2〜3%、リール4〜5% など)より極端に低い、海外比率が不自然に高い、いいね数に対しコメントが極端に少ないといった兆候がある場合はフォロワー購入やボット混入の可能性も考えられます。必ず過去10投稿ほどを抽出し、いいね・コメントの伸び方や内容を目視で確認しましょう。

アクティブで、かつターゲット属性と合致したフォロワーが多いかを見極めることが、施策効果を最大化しブランドリスクを抑える鍵となります。

過去のPR投稿実績と成果

インフルエンサーの起用歴を調べるときは、実績 × クリエイティブ品質 × コンプライアンス順守の3点を必ずセットで確認しましょう。

特に、過去のPR投稿を遡り、「#PR」「#広告」などの明示がされているか、広告主名や提供の有無が分かるかのチェックは必須です。法改正後は表示漏れが違法行為となり、広告主にも罰則が及ぶため、コンプラ意識の低いクリエイターは選定から外しましょう。

PR投稿のコメント欄の反応も「案件でも参考になる」「リアルなレビューが助かる」と好意的なら信頼度は高めですが、逆に“不自然な宣伝”との指摘が多ければ、ブランドイメージを損ねるリスクがあります。

コミュニケーション力と社会的信頼性

インフルエンサー施策は、企画段階より実行フェーズの連携力で成果が決まります。

まず確認したいのがレスポンスの質です。質問への返信がある程度早く、要点を押さえた回答が来るかどうか。過去案件を紹介する記事やプラットフォームのチャット履歴が残っていれば、やり取りの丁寧さを推察できます。

次に欠かせないのが炎上リスクの事前チェック。候補者の過去投稿を2〜3年分さかのぼり、差別表現・虚偽情報・政治的極端発言がないかを検索しましょう。併せてGoogle で「名前+炎上」「名前+問題発言」を調べておくと安心です。

費用相場と依頼方法

インフルエンサー報酬は「フォロワー数 × フォロワー単価」が最も一般的です。国内相場は1人あたり約2〜4円が目安で、5万人フォロワーなら1投稿10万〜20万円程度となります。

ただし動画編集の手間やチャンネル規模、インフルエンサーの影響力(エンゲージメント率や専門性)によっては上振れし、マクロインフルエンサー以上になると、フォロワー単価が5~10円程度に跳ね上がることも。場合によっては1フォロワーあたり15~20円が相場となるケースもあります。

フォロワー単価制以外にも、以下のような報酬体系があります。

- 固定報酬制:予め投稿本数で金額を決定。予算を把握しやすい。

- 成果報酬制:売上やクーポン利用数に応じて支払う。ROIが合わないリスクを抑えられる一方、成果計測の仕組みが必須。

- ハイブリッド制:固定+成果で双方のリスクを分散。

物品提供のみで依頼する「ギフティング」も可能ですが、インフルエンサーのモチベーション維持の観点から、近年は「投稿保証+ギフティング」が主流です。いずれにせよ、報酬を決める際は ①商材単価とLTV、②想定インプレッション、③制作工数 を掛け合わせ、「目標売上の◯%以内」という社内基準を設定すると、金額交渉がブレません。

インフルエンサーマーケティングの成功事例

ここからは、企業のインフルエンサーマーケティングの成功事例を紹介していきます。

アサヒビール|「夜ピク」ホワイトビール投稿企画

都市の“夜ピクニック”シーンにホワイトビールを紐づけ、ライフスタイル系インフルエンサーが〈#夜ピク × #アサヒホワイトビール〉の写真を順次投稿。

フォロワーにも同ハッシュタグ参加を促し、「夜ピク」でSNS発話量1万件を達成。本商品のターゲット層であるZ世代(ビールライト層)で馴染みのあった“夜外飲み”文脈と商品の爽やかさが噛み合った点が成功要因となりました。

ディップ|「バイトル」 #はじめてバイト応援チャレンジ

アルバイト情報サイト「バイトル」が、初バイトを控えたZ世代に向けて実施した案件です。人気アーティストmeiyo氏の書き下ろし曲とオリジナルエフェクトを組み合わせ、インフルエンサー主導で「踊ってみた」動画をTikTok上で拡散。結果、2週間でユーザー投稿数1,600件・総視聴回数4,000万回を獲得し、さらにはブランドの好意度(絶対リフト)が6.4%増に。(※)

ターゲットと親和性の高い楽曲と“バイト応援”という明確な共感メッセージが成功要因となりました。

※同社がおこなったブランドリフト調査により

ハインツ日本|「大人むけのパスタ」47 都道府県レシピツアー

競争が激しいパスタソース市場で“素材の良さが伝わる体験”を届けるため、各地の試食イベントに料理系インフルエンサーを招待。会場の様子と、味に関する率直なレビューをハッシュタグ〈#ハインツ大人むけのパスタ〉でInstagramに投稿してもらいました。

投稿にはポジティブなコメントが相次ぎ、ブランド側も「想定していた以上の効果が出た」と評価。リアル体験×SNS拡散により、“食べてみないと分からないおいしさ”を説得力のあるユーザー視点で可視化できたことが成功要因でしょう。

まとめ

インフルエンサーマーケティングの成否を分けるのは、目的に連動したKPI設定、プラットフォームとクリエイターの適合度、そして法令順守の3点に尽きます。

本記事で紹介した7ステップを参考に、①目的とターゲットを一文で固定し、②数値で測れるKPIを置き、③ブランドと親和性の高いインフルエンサーをキャスティングすると、費用対効果の高い施策設計が可能です。継続的な効果測定と改善を重ね、インフルエンサーとのパートナーシップを資産に変えていきましょう。

インフルエンサーとのコンテンツ共創に関する資料はこちらからご覧ください!