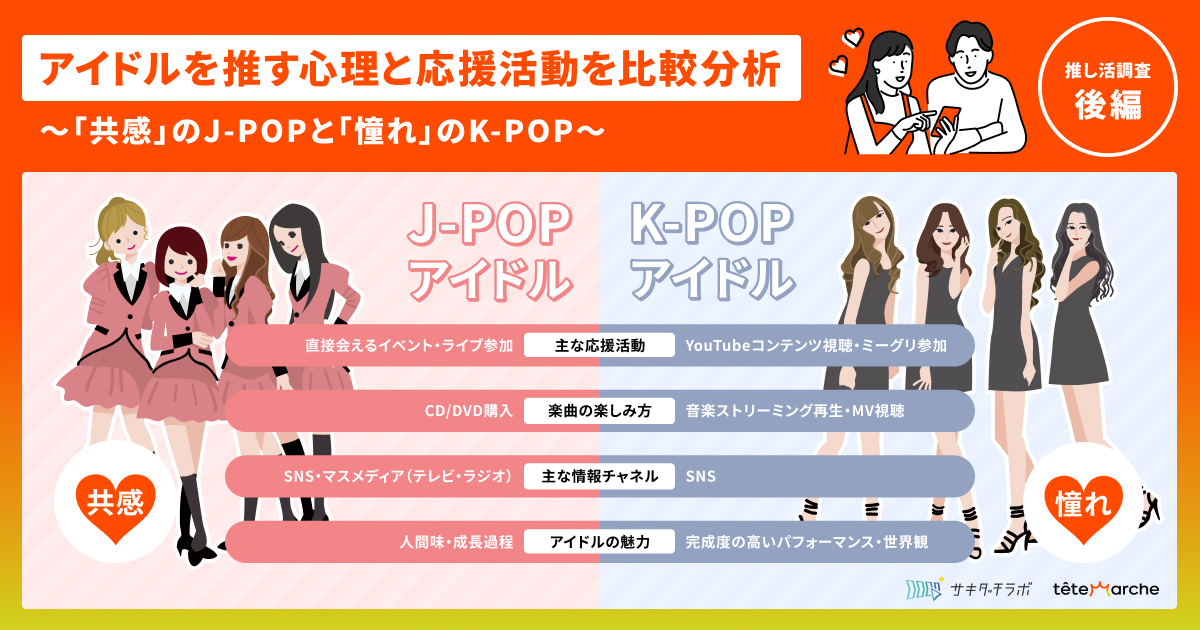

アイドルを推す心理と応援活動を比較分析 〜「共感」のJ-POPと「憧れ」のK-POP〜【推し活調査 後編】

「推し活」は世の中に広く浸透し、その対象も楽しみ方も多様化しています。なかでも「アイドル」は、多くの人々を惹きつけ、変わらぬ人気を誇る存在です。

前編では、大学生・大学院生350名へのアンケート調査から、最新の推し活事情を明らかにしました。続く後編では、アンケートで特に人気の高かったアイドルに焦点を当て、「J-POPアイドル」と「K-POPアイドル」のファンの特徴を比較分析します。

「人々がアイドルを応援する心理とは?」

その深層に迫るため、大学生にインタビューを実施したところ、J-POPアイドルとK-POPアイドルのファンの間には対照的な心理が浮かび上がってきました。

本記事では、まず両ファンの「応援活動」と「情報収集・発信」の傾向を分析します。そして、その背景にある「共感」と「憧れ」という2つの心理を軸に、推し活心理をマーケティングに活用するためのヒントを探ります。

目次

調査概要

本調査では、推し活の実態を多角的に捉えるため、複数の調査手法を組み合わせてアプローチしています。具体的には、以下の通りです。

- 推し活をしている現役大学生・大学院生350名へのアンケート調査(詳細は【前編】参照)

- アイドル推しの現役大学生3名へのデプスインタビュー調査

- ソーシャルリスニングツール「Meltwater」を活用したJ-POP・K-POPアイドルグループに関するX(Twitter)上の言及データ分析

インタビューにご協力いただいたのは、以下3名の大学生です。

調査結果サマリー

本調査の結果、「J-POPアイドル」と「K-POPアイドル」のファンには、それぞれ以下のような特徴が見られました。

- 主な応援活動

- J-POPアイドル:直接会えるイベントやライブへの参加といった「リアル交流型」

- K-POPアイドル:YouTubeコンテンツの視聴やオンラインミーグリへの参加といった「オンライン視聴型」

- 楽曲の楽しみ方

- J-POPアイドル:CDやDVDを購入して楽しむ傾向がある

- K-POPアイドル:音楽ストリーミングやSNS上のパフォーマンス動画を視聴して楽しむ傾向がある

- 情報チャネルと発信傾向

- J-POPアイドル:SNSだけでなく、テレビやラジオなどのマスメディアからも頻繁に情報を得て、感想をSNSで共有する傾向がある

- K-POPアイドル:主な情報チャネルはSNSで、YouTubeやTikTokでパフォーマンス動画を視聴し、気に入った動画をシェアする傾向がある

- アイドルに感じる魅力

- J-POPアイドル:人間味あふれる姿や成長過程への「共感」

- K-POPアイドル:完成度の高いパフォーマンスや世界観への「憧れ」

応援活動と消費行動:リアル交流のJ-POPとオンライン視聴のK-POP

アイドルへの熱い想いは、ファンをさまざまな「応援活動」へと駆り立てます。

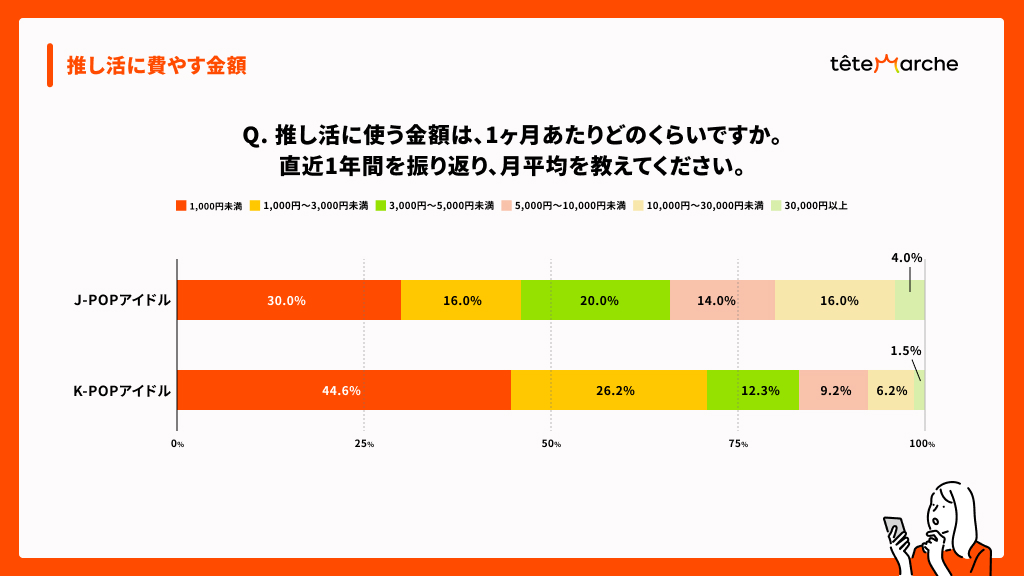

まずは、推し活をしている大学生・大学院生へのアンケート調査から、J-POPアイドルとK-POPアイドルのファンが推し活にどのくらいお金を費やしているのかを見てみましょう。

Q. 推し活に使う金額は、1ヶ月あたりどのくらいですか。直近1年間を振り返り、月平均を教えてください。

回答結果より、J-POPアイドルファンの方が、相対的に支出額が多いことが分かります。特に、月1万円以上費やす人の割合(計20%)が、K-POPアイドルファン(計7.7%)と比較して顕著に高いことが見て取れます。

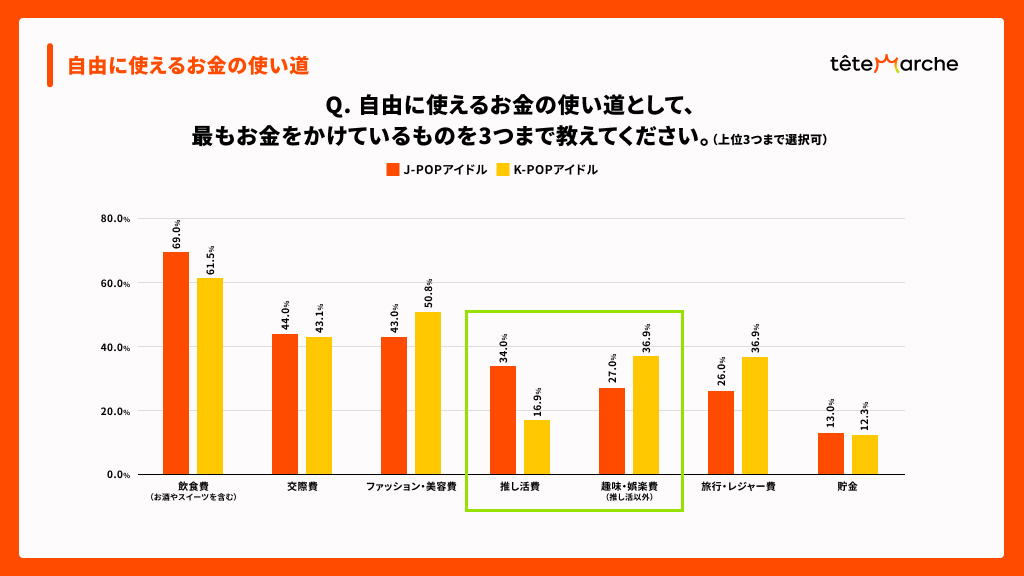

次に、自由に使えるお金の使い道を尋ねました。

Q. 自由に使えるお金の使い道として、最もお金をかけているものを3つまで教えてください。(上位3つまで選択可)

回答結果より、J-POPアイドルファンの方が、「推し活費」の優先順位が高いことが分かります。具体的には、最もお金をかけているものとして「推し活費」を選択した人の割合が、K-POPアイドルファンでは16.9%であるのに対し、J-POPアイドルファンでは34.0%と、約2倍高い結果でした。

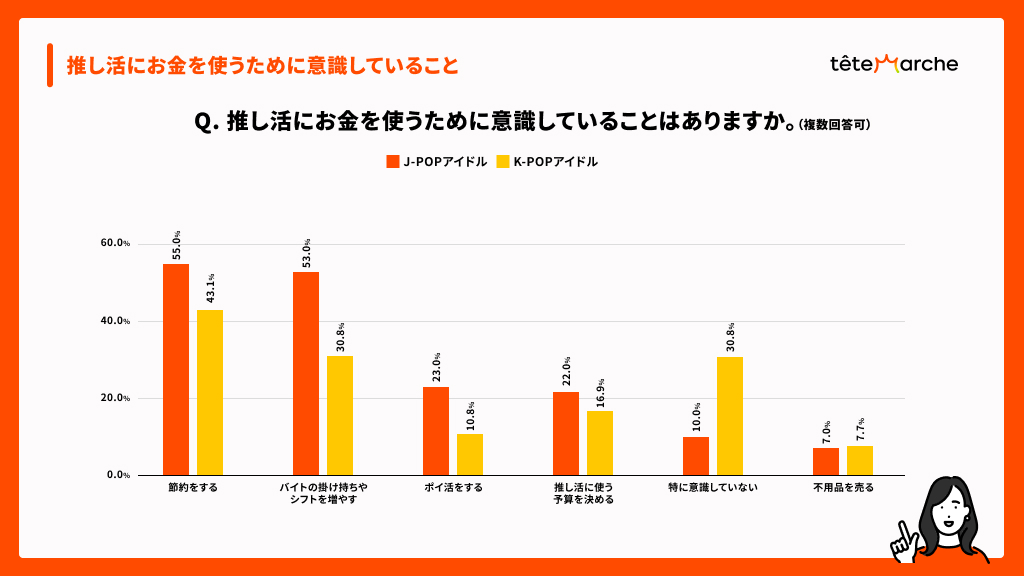

最後に、推し活にお金を使うために意識していることを尋ねました。

Q. 推し活にお金を使うために意識していることはありますか。(複数選択可)

回答結果より、J-POPアイドルファンは「節約をする」(55.0%)、「バイトの掛け持ちやシフトを増やす」(53.0%)、「ポイ活をする」(23.0%)など、複数の項目でK-POPアイドルファンよりも回答割合が高く、推し活費用を捻出しようとする姿勢が伺えます。一方で、K-POPアイドルファンは「特に意識していない」と回答した割合が30.8%と、J-POPアイドルファンの10.0%と比較して高く、推し活のためにお金をやりくりする意識は低いようです。

以上をまとめると、J-POPアイドルファンはK-POPアイドルファンに比べて、以下の傾向が見られました。

- 推し活に費やす金額が多い

- 自由に使えるお金の中で、推し活費の優先度が高い

- 節約をしたり、バイトの収入を増やしたりなど、推し活費用を捻出している

アンケートの結果を踏まえ、ここからはインタビューの回答をもとに、応援スタイルの違いを見ていきましょう。

J-POPアイドルの「SixTONES」を推すBさんは、「ライブツアーには毎年参戦し、うちわやペンライトなどのライブグッズもその都度購入しています。とにかくライブが命なので、そのためにバイトのシフトを増やしたり、食費を節約したりしています」と話します。

また、同じくJ-POPアイドルの「乃木坂46」を推すAさんは、「ライブでは、ファンも一緒に楽しめるダンスの振り付けがあり、それが会場全体の高揚感や一体感につながっていると感じます」と言います。

このように、J-POPアイドルファンにとって「直接会えるイベント」は、アイドルとの物理的な距離を縮めるだけでなく、ファン同士が感動を分かち合う中で、共感や一体感が育まれる特別な空間となっているようです。

一方で、K-POPアイドルファンの応援活動は、オンライン上のデジタルコンテンツを中心に楽しむ傾向があるようです。K-POPアイドルを推すCさんは、その実情を次のように話してくれました。

「ライブに行きたい気持ちは山々なのですが、J-POPアイドルに比べると、日本国内での公演数が少なく、物理的に会える機会が限られています。それに、チケット価格も、J-POPアイドルのライブなら1万円以内が一般的ですが、K-POPアイドルの場合は2万円程度になることも珍しくありません。

大学生の私にとっては、チケット価格だけでも負担が大きいのですが、もし行けるチャンスがあるなら遠征してでも行きたい気持ちはあります。そうなると交通費や宿泊費もかかり、さらにお金が必要です。公式SNSの動画は毎日欠かさず見ているし、熱量は高い方だと思いますが、やはり金銭的に厳しいというのが本音です。

他方、J-POPアイドルに比べると、オンライン上で楽しめるデジタルコンテンツがとても充実していると感じます。特にSNS上では、パフォーマンス動画だけでもライブ映像、MV(ミュージックビデオ)、ダンスプラクティス*、チッケム*など、幅広いコンテンツが公開されています。そのため、結果的にSNS上のコンテンツ視聴がメインになっているのだと思います。

また、当選確率は低いですが、オンラインミーグリ(ミート&グリート)という、ビデオ通話で特定のメンバーと1対1の会話を楽しむイベントなどもよく開催されます。」

Cさんのように、憧れのアイドルに熱い想いを寄せながらも、物理的な距離や金銭的な問題から、オンラインでの応援活動が中心となっているファンも少なくないようです。豊富なデジタルコンテンツは、そうしたファンのエンゲージメントを高めるための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

このように、J-POPアイドルファンは「共感」にもとづく「リアル交流型」の応援スタイルであるのに対し、K-POPアイドルファンは距離感のある「憧れ」の対象をデジタルコンテンツを通じて理解を深める「デジタル視聴型」の応援スタイルであり、そこには異なる熱狂の姿が見られました。

* ダンスプラクティス:定点カメラで正面からダンスパフォーマンスを撮影した動画のこと

* チッケム:アイドルグループのパフォーマンス映像などで、特定の一人のメンバーだけを追いかけて撮影した「推し専用カメラ」のような動画のこと

情報チャネルと発信傾向:マスメディア起点のJ-POPとSNS起点のK-POP

次に、J-POPアイドルとK-POPアイドルのファンによる「情報収集」と「情報発信」について見ていきましょう。

近年、SNSの普及により、ファンは推しへの想いをより気軽に表現できるようになりました。しかし、前編で明らかになったように、アイドルの“人気”と“SNS上の言及数”は必ずしも相関するわけではありません。

そこで、ファンが情報を発信する際の動機と、J-POPアイドルファンとK-POPアイドルファンの発信傾向に見られる違いを分析します。

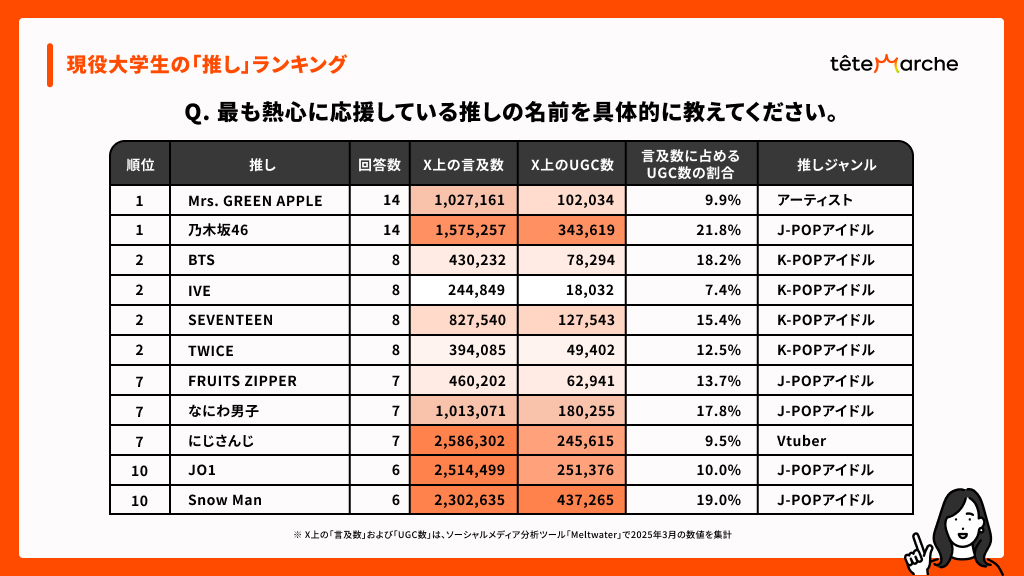

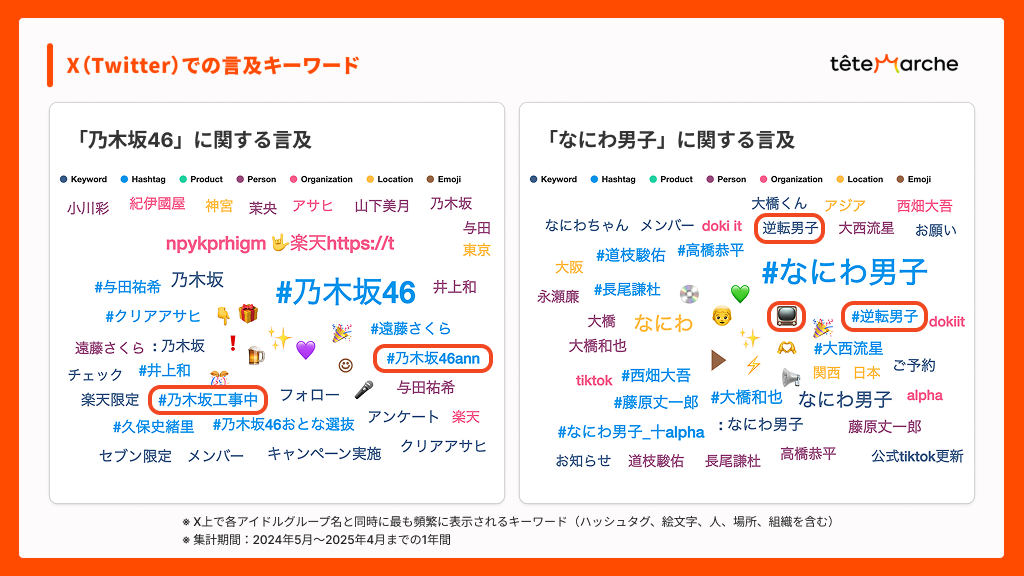

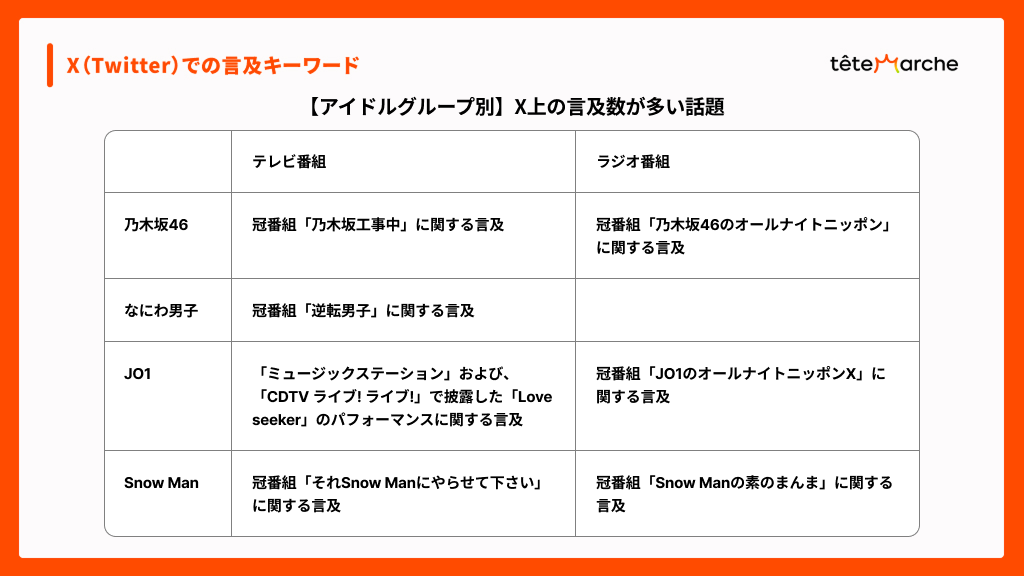

まず、2025年3月におけるX上の言及数が100万件を超えたアイドルグループは、乃木坂46、なにわ男子、JO1、Snow Manの4組で、いずれもJ-POPアイドルでした。

その理由を探るため、これら4組のJ-POPアイドルに関する直近1年間の投稿内容を分析したところ、テレビ番組やラジオ番組に関する話題が大きな割合を占めていることが分かりました。また、各グループの冠番組や、音楽番組での楽曲披露に関する言及は、その放送日当日に集中して投稿される傾向が見られました。その様子は、いわば「天空の城ラピュタ」がテレビ放送される際に視聴者が一斉にX上で「バルス」と投稿する現象に似ています。

※ 集計期間:2024年5月〜2025年4月までの1年間

このことから、同じ時間に特定のコンテンツを見て共感し、その瞬間をSNSで共有して盛り上がるという、マスメディアだからこそ生まれる一体感のあるムーブメントがファンの間で定期的に発生していると考えられます。J-POPアイドルはマスメディアへの露出機会が相対的に多く、「テレビ離れ」と言われる現代においても、依然としてSNS上の言及数を押し上げる要因になっていると推察されます。

一方で、K-POPアイドルは、J-POPアイドルに比べて日本国内のマスメディアへの露出は限定的です。そのため、インタビューにてCさんが話すように、K-POPアイドルファンは「結果的にSNS上のコンテンツ視聴がメインになっている」と言えそうです。

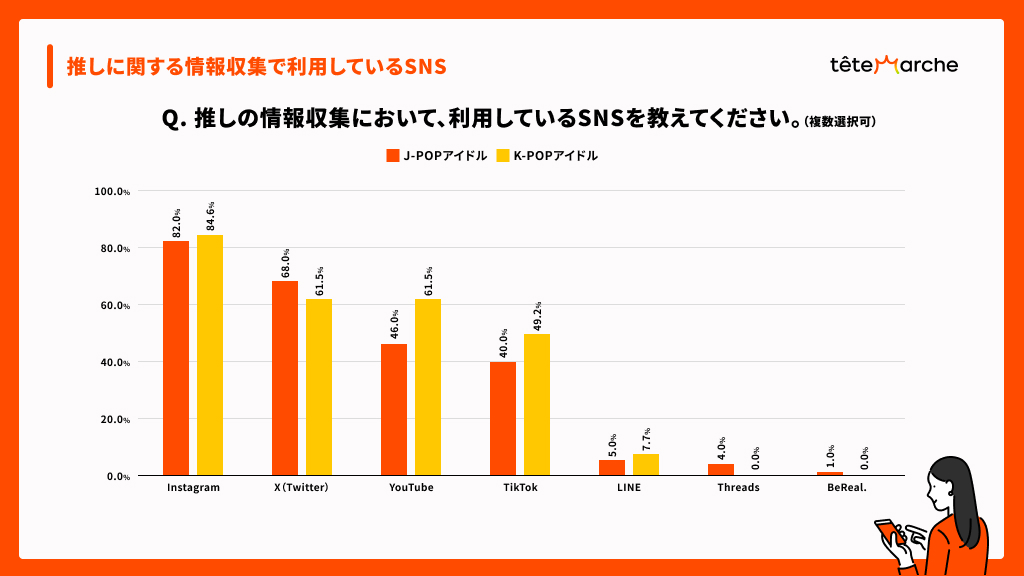

では、具体的にどのようなSNSが利用されているのでしょうか。大学生・大学院生へのアンケート調査の結果によると、K-POPアイドルファンはJ-POPアイドルファンに比べて、推しの情報収集にYouTubeとTikTokを利用する人の割合が高いことが分かりました。

Q. 推しの情報収集において、利用しているSNSを教えてください。(複数選択可)

回答結果を詳しく見ると、YouTubeはJ-POPアイドルファンが46.0%であるのに対し、K-POPアイドルファンは61.5%と15ポイント以上の差が見られます。同様にTikTokでも、J-POPアイドルファンが40.0%であるのに対し、K-POPファンは49.2%と、K-POPアイドルファンの方が動画プラットフォームを積極的に活用して情報を得ている様子が伺えます。

この背景にはやはり、ショーケース*やチッケム*、Vlog*といったK-POPアイドルならではの豊富なデジタルコンテンツが、これら動画プラットフォームの特性と高い親和性を持つためだと考えられます。このように、J-POPアイドルファンはマスメディアを起点として情報に触れる機会が多く、その感想をSNSで共有する傾向があるのに対し、K-POPアイドルファンはSNS、特にYouTubeやTikTokといった動画プラットフォームを起点に情報に接触し、ファン同士で共有・拡散する、という違いが見られました。

* ショーケース:新曲を発表する際に、メディアやファンに向けて楽曲を披露するイベントのこと

* チッケム:アイドルグループのパフォーマンス映像などで、特定の一人のメンバーだけを追いかけて撮影した「推し専用カメラ」のような動画のこと

* Vlog:Video Blogの略で、動画形式のブログのこと

ファンを惹きつけるアイドルの魅力:共感のJ-POPと憧れのK-POP

ここまで見てきたように、J-POPアイドルとK-POPアイドルのファンには、応援活動や情報収集・発信のあり方において、それぞれ異なる傾向が見られました。

これらの行動の裏には、どのようなファン心理があるのでしょうか。そのファン心理をより深く理解するため、アイドル推しの大学生3名にインタビューを行いました。

J-POPアイドル「乃木坂46」推しのAさん

乃木坂46を推し始めたきっかけを尋ねると、「友人からおすすめされた乃木坂46の公式YouTubeチャンネルを見たのがきっかけで、テレビやライブでは見られないメンバーたちの素の表情に心を掴まれ、推し始めるようになった」と話します。

また、「乃木坂46には、メンバーの加入や卒業、そして選抜制度といった坂道グループ特有のルールがあるので、応援している側としては必ずしも楽しいことばかりではない」と語り、グループの変遷とともにメンバーたちが成長する過程を応援している様子が伺えました。

推しの存在について尋ねると、「心の拠り所というと大げさですが、癒やしを与えてくれる存在」と言います。

J-POPアイドル「SixTONES」推しのBさん

Bさんも、SixTONESを推し始めたきっかけについて、「見た目の印象と違って、メンバーの性格が優しく、周囲に気遣いができるところに惹かれた」と、内面的な魅力を挙げました。

推しの存在について尋ねると、「存在そのものが日々のモチベーションになっていて、もし彼らがいなかったら、人生の楽しみがなくなってしまうという感覚」だと話します。

K-POPアイドル「IVE」推しのCさん

これに対してCさんは、「IVEのメンバーのビジュアルが好みで、自分と年齢がほとんど変わらないのに、かわいさの次元が違いすぎる」と、まるで手の届かない理想像としての憧れから推し始めたと言います。

また、Cさんは、K-POPアイドルファンについて、「グループの世界観やコンセプトを楽しんでいる人も多い」と話します。

推しの存在について尋ねると、「直接推しに見てもらえるわけではないけれど、例えば『美容室へ行こう』と美容に気を配るなど、巡り巡って自分自身への投資に近い感覚」と答えました。

インタビューから見える「共感」と「憧れ」

インタビューの結果、J-POPアイドルファンには、アイドルの人間味や成長過程に共感し、そこに魅力を感じる傾向が見られました。例えば、AKB48に代表される「会いに行けるアイドル」というコンセプトのグループや、STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)のジュニアグループでは、メンバーが「未完成」な状態から成長していく姿に共感し、その過程を応援することに価値を見出すファンが多く存在します。つまり、歌やダンスのスキルだけでなく、メンバー個々の人柄や個性、親しみやすさもファンを惹きつける大事な要素となっているようです。

一方で、K-POPアイドルファンには、完成度の高いパフォーマンスやビジュアル、世界観に憧れを抱く傾向が見られました。K-POPアイドルの多くは、長期間にわたる厳しいトレーニングを経て、デビュー当初からレベルの高い歌唱力やダンスパフォーマンスを誇ります。この背景には、多くのグループが海外市場への進出を視野に入れていることが影響していると考えられます。そうしたグローバル戦略のもと、楽曲の多言語化や多国籍なメンバー構成、グローバルなトレンドを意識したファッションやコンセプトで「完成形」として世界を目指す姿勢が、ファンの憧れにつながっていると言えるでしょう。

このように、J-POPアイドルファンは人間味あふれる姿や成長していく過程に心を惹かれ「共感」するのに対し、K-POPアイドルファンは完成度の高いパフォーマンスやビジュアル、そして独自の世界観に心を奪われ「憧れ」を抱く、という価値観の違いが明らかになりました。

「共感」と「憧れ」を捉え、推し活心理を活かしたマーケティング戦略

J-POPアイドルとK-POPアイドルのファンの間には、応援活動や情報収集・発信の傾向に違いが見られ、その裏にはそれぞれ「共感」と「憧れ」という異なる心理が存在することが分かりました。

これらのファン心理をマーケティングに応用すれば、顧客エンゲージメントの向上や消費行動の促進につながると考えられます。「共感」と「憧れ」という2つの心理を軸に、具体的なマーケティングアプローチを掘り下げていきましょう。

共に新しい価値を創造する「共感」型マーケティング

J-POPアイドルファンは、アイドルの人間味あふれる姿や成長過程に「共感」し、直接会えるイベントやライブ参加といった「リアル交流型」の応援スタイルを好む傾向があります。この心理をマーケティングに活かすには、「その瞬間を楽しめる」体験、「推しへの投資を実感できる」体験、そして「共に新しい価値を創造していく」体験を提供することが有効です。

例えば、商品開発の一部に消費者が参加できる機会を設けたり、SNSのアンケート機能や質問箱を活用して顧客に意見を募ったりなどの施策が考えられます。また、顧客を単なる消費者としてではなく「共創者」として尊重し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)投稿を促すことも効果的でしょう。

さらに、自身の消費行動が企業やブランドの成長に結びついていると実感できる仕組みや機会を用意することも、「応援したい」「つながりたい」というファン心理に応える上で重要です。

理想像への没入と自己投影を促す「憧れ」型マーケティング

K-POPアイドルファンは、完成度の高いパフォーマンスやビジュアル、独自の世界観に「憧れ」を抱き、YouTubeやTikTokのコンテンツ視聴を中心とした「オンライン視聴型」の応援スタイルが特徴です。この心理をマーケティングに活かすには、「憧れの対象について深く知ろうとする探求心」に着目し、その過程が「自分磨き」や「自分自身への投資」につながると実感できる体験の提供が有効です。

例えば、SNSなどを活用し、高品質な映像コンテンツや洗練された演出を通じてブランド独自の世界観を発信することで、視聴者の「もっと深く知りたい」「この世界観に近づきたい」といった探求心を刺激します。そして、視聴者はブランドの世界観に没入し、「自分もそうありたい」と憧れを抱くようになるでしょう。

その結果、憧れの対象となったブランドが提案する商品やスタイルは、消費者の「自分磨き」への意欲を高め、購買行動につながることが期待されます。

まとめ

本調査から、J-POPアイドルファンの「共感」とK-POPアイドルファンの「憧れ」という異なるファン心理が、それぞれの応援活動や消費行動に違いをもたらしていることが明らかになりました。

多くの商品やサービスでコモディティ化が進む現代において、企業が顧客エンゲージメントを高めるためには、本調査で示したようなファン心理への深い理解と、それに基づいたコンテンツ提供やコミュニケーション設計が不可欠です。

しかしながら、現代のアイドル市場では、J-POPやK-POPといったカテゴリーの境界が曖昧になる「ボーダーレス化」も同時に進んでいます。この背景には、音楽ストリーミングサービスや動画プラットフォームの普及により、世界中の音楽やコンテンツへのアクセスが格段に容易になったことが考えられます。さらに、SNSを通じていろんなアイドルに出会う機会が増え、国や地域を越えたファン同士の交流が盛んになったことも、このボーダーレス化を後押ししていると言えるでしょう。

こうした市場の変化によって、人々の価値観も多様化しています。そのため、「推し活」に代表されるようなファン心理を理解しようとする際、全体の傾向だけを見て「ファンとはこういうものだ」と安易に一般化してしまうと、その本質を見誤る可能性があります。だからこそ、N1調査などを活用して、ファンそれぞれが抱える多様な心理を丁寧に読み解くことが、今後ますます重要になっていくでしょう。

テテマーチでは、Z世代向けのプロモーションプランニングや、Z世代を対象にした調査などを行なっています。調査レポート資料は下記からご覧いただけますので、お気軽にダウンロードください。